事例レポート

詳細な解析による耐震性能評価

- 制震補強設計で証明されたSNAPの実力 -

近年、マグニチュード7を超える地震が頻繁に発生しています。

また、マグニチュード8を超えると予測される東南海地震が、今世紀中に発生する可能性が高いことが指摘されています。

今後、これらの大地震に対して、既存建築物の安全性を確保することが重要な課題です。

建築物の補強方法は、建物を使用しながら補強作業ができる「居ながら補強」への対応や、中高層建物への補強工法として、今、制震補強が注目を集めています。

『SNAP』を導入し、多くの制震補強の実績のある株式会社コンステックの事例を紹介します。

業務内容について

-

株式会社コンステック 技術開発部

鈴木 公平 氏

- 株式会社コンステック

- 設立

- 1969年10月3日

- 代表者

- 中野 米蔵

- 所在地

- 大阪府大阪市中央区常盤町2-3-14

- URL

- https://www.constec.co.jp

株式会社コンステックでは、「“スクラップアンドビルド”の時代は終わりました」をテーマに、建築物の長寿命化を目指し、調査・診断から、耐震補強設計・施工、さらには屋上緑化や太陽光発電などの環境対応までを行っています。

耐震補強設計においては各種の補強工法を提案しており、近年では建物性状に応じて制震補強を採用する事例が増加してきているそうです。

制震補強を担当している技術開発部の鈴木 公平 氏にお話を伺いました。

制震補強の実績とSNAP導入の経緯

「制震補強の実績は、現時点で約40件になります。

採用した制震部材は、オイルダンパーが約30件、粘弾性ダンパーと摩擦ダンパーが併せて約10件程度です。

制震部材は、コスト、取り付け方法・位置など様々な要因を考慮し、建物に応じて最適なタイプを選択します。

新築時からダンパーを設置する計画であれば、周辺部材もそれに合わせて部材断面などを決定できますが、既存建築物の制震補強を行う際は、周辺部材に過度な応力が生じないかどうかを留意する必要があります。

そこで、部材モデルによる時刻歴応答解析を行い、制震補強時の部材応力を知る必要があり、部材系モデルに対応できる適切な解析ツールを探しました。

制震補強設計を実施している協力事務所やメーカーなどから、『SNAP』が制震設計に実績があると聞き、4年前に導入しました。

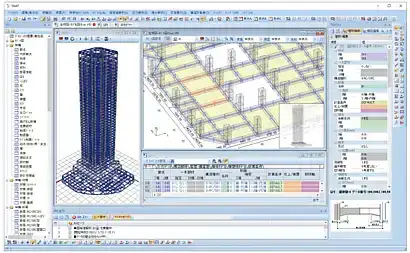

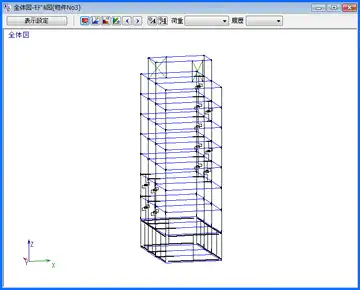

『SNAP』の3Dモデラーを使うと、複雑な形状も視覚的にとらえ、直感でモデルの確認ができます。

また、モデルの入力も簡単にでき、出力も見やすいです。サポートは、回答が速やかで、適切な回答が得られ、大変満足しています。

また、制震補強の効果をクライアントに説明する際に、『SNAP-GP』を用いて、現状と補強後の建物の揺れ方を明確に説明することができました。」

SNAPを利用した制震補強解析例

鈴木様より、『SNAP』を使用した解析事例を3例紹介していただき、各物件の留意点をお聞きしました。

物件1 - 昭和38年に竣工したRC造(一部SRC造)の地下1階、地上8階の事務所ビル -

「物件1は、既存建物にダンパーを増設する際に、建物のいずれかの場所に応力集中が生じ、脆性破壊が発生するなどの不具合が出ないようにしました。 また、当該建物は現状で壁の偏在などによる偏心が顕著であったため、これを改善するために、ダンパーの配置を決定しました。 これには、立体フレームの時刻歴応答解析を行い、ねじれ振動が最も改善される配置方法を探求するため、何通りかの配置パターンを検証しました。」

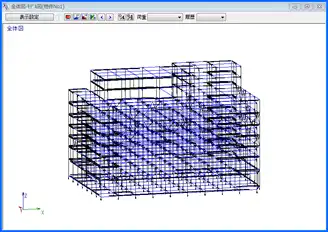

物件2 - 昭和44年に竣工したRC造の地上6階、塔屋2階の大学研究施設 -

「物件2は、長辺方向の補強方法として、構造スリット、炭素繊維巻き補強を施し鉛直部材(柱・壁)の脆性破壊を解消した上で、エネルギー吸収効率に優れる『増幅型油圧ダンパー』を設置しました。 これにより、強度型の枠付き鉄骨ブレースなどと比較し、補強構面数を大幅に低減することが可能となりました。 短辺方向の補強方法は、建物内部での補強が出来ないため、建物外周構面にバットレスを設置して保有耐力の向上を図りました。 また、バットレスが面外方向に地震を受けた場合にどの程度の影響が生じるかについて、立体フレームの時刻歴応答解析にて確認しました。」

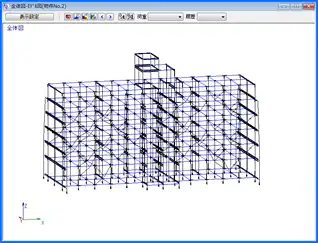

物件3 - 昭和48年に竣工したS造(一部SRC、RC造)の地下1階、地上7階、塔屋1階の店舗・宿泊施設 -

「物件3は、用途がホテルであることから営業を続けながら補強する必要がありました。 また、補強部材の配置位置が限られており、中廊下の壁に補強部材の配置を局所的に収める事が出来る『間柱型制震工法』を採用しました。 制震部材は、効率良くエネルギー吸収をすることが可能となるように剛性の高いRC造雑壁には構造スリットを設置し、間柱型制震工法には『超高減衰型粘弾性ダンパーシステム』を用いました。 補強計画にあたっては、設計目標を設定し、これを満たすように粘弾性ダンパーシステムの配置や形状を決定しました。 この決定に際して、建物の非線形性を考慮した立体フレームモデルの地震動応答解析を行いました。 なお、補強部材の配置位置が限られており、補強後においても偏心によるねじれ振動が生じる結果となったため、ねじれ振動がどのような影響を及ぼすかについて留意しました。」

高度な解析をより高速に解かりやすく

「SNAP」は、任意形状の構造物に対する部材レベルの弾塑性の動的応答解析、応力解析、増分解析を行います。

優れた操作性と高度な解析機能を備え、データ入力から解析結果の表示・出力まで、スピーディーに行えます。

64ビットアプリケーションのため解析を行う構造物の規模・データに制限はなく、マルチコアCPUを活用して複雑な構造物を高速で計算します。

豊富な自動計算機能により効率よく解析モデルを作成し、多彩な出力機能により解析結果を視覚的に把握できます。

超高層建物、制振構造、免震構造や木造など各種構造物の設計や耐震診断・補強に対応できる機能を備えています。

「SNAP」の機能紹介