事例レポート

リノベーション事業と耐震診断プログラム

- 操作と診断書のわかりやすさが評価されるHOUSE-DOC -

株式会社リノベは、リノベーション専業の設計事務所として設立されました。まるで新築のようにリフォームする考え方ではなく、既存住宅の歴史やキズを許容し、古いものを積極的に活用するリノベーションを目指しています。

大手不動産会社の住宅リフォーム事業で勤務したご経験を活かし、お客様に寄り添い小回りのきく会社にしたいと考え、設立されました。

設計業務のみならず、不動産取引や営業などの業務を担当されている本告 玄 氏にお話を伺いました。

住宅の再生事業を通した空き家対策、買取再販事業

-

株式会社リノベ

本告 玄 氏

- 株式会社リノベ

- 設立

- 2016年

- 代表者

- 今村 智志

- 所在地

- 茨城県つくば市上ノ室671

- URL

- https://renova.style

古民家をリノベーションしたモデルハウス

本告氏

茨城って、和風で立派な住宅がたくさんあるんです。住宅の再生事業、それと合わせて既存の空き家を買い取り、再販するという買取再販事業も行っています。

それから近年は首都圏からの移住の支援も。戸建てへの移住とそのリノベーションは相性がいいと感じています。

都会にはないような田舎のいい条件のところをどんどん発信してご紹介したり、その住まい探しがリノベーションと密接な関係があると思っています。

リノベーション専業だからこそできるチャレンジとは?

― 会社設立のきっかけと仰っていましたが、具体的にはどのように小回りが利くようになりましたか。

本告氏 何でも新しくしてしまうのではなく、古いものをできるだけ残すチャレンジをしています。 たとえば既存の建具ですね。 古民家の立派な引き戸をドアに作り変えたり、吊り戸にして使いやすくしたりとか。 後々のメンテナンスを考えると大手のメーカーではどうしても制限があるんですが、今はお客様と相談して色々と試しながら進められます。

耐震補強材を見せると、コストダウン以上の効果が

本告氏

あとは耐震補強の合板を見える化しようと思っています。

筋かいを入れたりして最後に石膏ボードを上から貼って仕上げるのが一般的だと思うんですが、仕上げずそのままに。

最初のきっかけはコストダウンするためだったのですが。耐震補強をしようとして、新しく石膏ボードを貼って仕上げるとどうしても動いてひび割れが出ちゃうんですよね。

ならいっそそのままにして、もし大きい地震が来た時に状態が見えるようにしたらどうかと、プラスに捉えて。

それと、構造用合板をそのまま見せると釘のメンテナンスもしやすくなるというメリットもあります。

こういったことも多分大きい会社にいたらなかなかスムーズに動けないのですが、お客様のためを考えて、その場ですぐ動けて、良いものをどんどん活かしていけるのが、いいところかなと思ってます。

耐震補強は引き算で考える

補強壁を仕上げとした施工事例

本告氏

耐震性や断熱性は基本的な規制があるのでそれを前提にしながらお客様の条件を加味します。

そこから引き算をしていって、必要な部分から残せるものをどんどん作っていくと、コストもどんどんダウンしていくんですね。

例えば窓を小さくすれば耐震性が高まるからといって全ての窓を新しく取り換えると、金額が一千万円はかかってしまう。

なので、採光や風通しも考えながら南側だけ窓を取り換えることによって耐震性能も断熱性も上がる。

ただ、他の面は既存の窓を使って内窓にするなど。

そういう工夫で耐震性を保ち、断熱性を上げながらコストも下げていける。

その引き算のところをどう作るか。これが新築とちょっと違うところですね。

― 耐震補強だとなかなか南側の耐力が上がらないので、南側の窓だけ新しいものに換えて耐震性能を上げていくと。

本告氏 はい。そこは結構バランス感を問われますね。

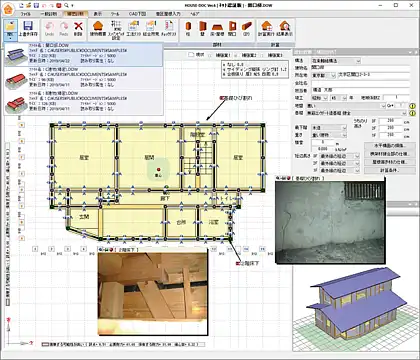

「HOUSE-DOC」への入力はパートのスタッフが担当

― 「HOUSE-DOC」をどのように使われているか教えてください。

事務所風景

本告氏

実は、入力はほとんどスタッフに頼んでいます。

パートタイムのスタッフですが、操作を教えるとスムーズに使いこなしています。

そういった意味でも導入しやすい、使いやすいソフトだと思っています。

それと診断書も使いやすいです。

ビジュアルでわかりやすいですし、診断者、作成者どちらも見やすい。

細かいところで何か聞かれても、調査書に全部数字が入っていますし。

― 同じ系統の他のソフトを触られたことは?

本告氏

ないですね。

他社を検討する必要がないくらい使いやすかったので。

― ありがとうございます。「HOUSE-DOC」はどのくらい使われていますか?

本告氏

「DOC-W※1」から使ってるので、それも含めてですと21年使っています。

移住相談会を積極的に開催

― 株式会社リノベ様は移住相談会などを開催されている印象があります。

本告氏

はい、今年7月にも弊社を含む複数の企業が集まるリノベーションのセミナーを都内で開催しました。

― どのようなお客様が多いですか?

本告氏

首都圏から来られる方の相談で共通するのは、マンションと田舎の戸建て住宅の探し方の違いですね。

都会のマンションを探すときの物件情報の見方とはやっぱり違うので、そういったところのコツをお伝えしたり。

あとマンションのリフォームと違い、田舎の戸建ての中古物件を探して住むことを考えたとき、どこをどう手をつけていいか、想像がつきにくいお客さんが結構多い。

実際骨組みはどうなってるのか、家が傾いてないかとか、基礎にひびが入ってる、今までの天井にシミがあるんだけど、これは大丈夫かとか。

もし見た目がボロボロでも、骨組みがしっかりしてるので。建物は水平で材料もいいものを使っているから表面をちょっと直せば、全然化けちゃうっていうのも、私たちプロから見るとたくさんあるんですよね。

そういったところをぜひお伝えしたいと思っています。

既存のものを残す価値を伝える

本告氏

木造って腐ったり変形したり、持ちが悪いみたいなイメージって比較的あると思います。

でも取り替えたり、手を入れやすいっていうのは強みだと思うんです。

乾燥さえしていれば、すごく長持ちする。お風呂の周りや傷みやすいところは割と目視しやすいのでメンテナンスもしやすいです。

それから、木材は単位重量あたりの強度が一番強いって言われてるんですよね。

製材して200年経って一番強くなると言われているような材料って、他にないですから。

簡単に壊すともったいないですよ、ってお客様にはよく伝えています。

古民家が地震で壊れるとしたら、多分、漆喰の壁とか土壁が壊れると思うんですが、それらは場所ごとに修繕できるものですので。

なので、丈夫な骨組みは使い、部分部分で後々直せるところは直す、という考えですね。

また、古民家に残された桐箪笥や、今では作る職人さんがいないような欄間などを他で利用できないかと考えています。

― お話を聞かせていただき、ありがとうございました。

- DOC-WはHOUSE-DOCの前身となる既存木造建築物の耐震一般診断計算プログラムで、東京都都市計画局建築指導部の推薦を得ていました。

最新の耐震診断方法に対応した信頼できるソフトで安心・安全な補強計画を提案

「HOUSE-DOC」は、木造住宅の耐震診断と補強計画を行うソフトウェアです。

在来軸組構法に加えて枠組壁工法、伝統的構法の木造住宅を一般診断法、精密診断法1で計算することができます。

これは、長期優良住宅化リフォーム推進事業の耐震性にも用いられます。

また、木造3階建て以下のほかに、最下階RC/S造となる立面混構造の木造部分の計算が行えます。

一般財団法人 日本建築防災協会 木造住宅耐震診断プログラム評価[P評価10-改3-W]

「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に準拠

「HOUSE-DOC」の機能紹介