事例レポート

ロングスパンを有する工場の耐震診断

- 煩雑な鉄骨造に対応するために進化を続けるDOC-S -

株式会社青木豊建築設計事務所では、意匠設計事務所および総合設計事務所・ゼネコンの構造設計部からの設計協力依頼により構造設計・現場管理を行っています。

耐震診断に関しては、昭和52年に耐震診断基準が制定された当時より耐震診断および補強設計業務を行っています。

構造設計および耐震診断設計共に、すべての構造形式に対して業務を行っており、一貫計算プログラムや耐震診断プログラムの適用範囲外の建物でも、手計算やほかの計算プログラムとの連携により業務を行っています。

DOC-S導入の経緯

-

株式会社 青木豊建築設計事務所

棚瀬 訓 氏

- 株式会社 青木豊建築設計事務所

- 設立

- 1959年8月

- 代表者

- 棚瀬 訓

- 所在地

- 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-4-5

- URL

- https://www.aokisd.co.jp

「『DOC-S』、『DOC-RC/SRC※1』、『DOC-3次診断※2』は導入より3年目となります。

以前は他社のプログラムを使用していましたが、3次診断までを1つの建物データにより連続計算ができること、計算書等の申請書類が保存されている場合に、地震力・柱軸力等は直接入力を行い『DOC-S』のみで概算的に耐震診断が可能なことなどにより、DOCシリーズ※3 を選定しました。

また、東京都の『建築物の耐震診断システムマニュアル』の耐震診断用プログラムとして引用されていることで、信頼性が高く、使用頻度の高いプログラムであることが分かったことも導入の判断材料となりました。」

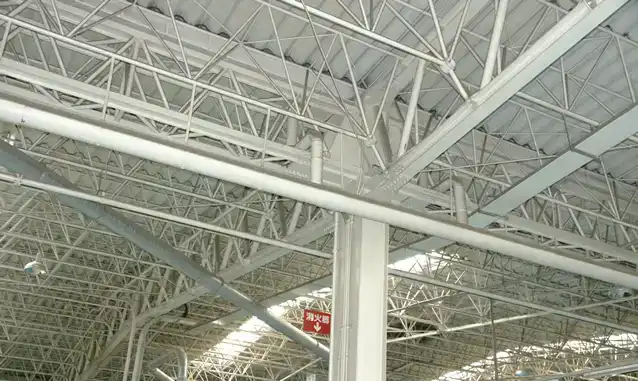

ラチスばり大スパンの工場

内観写真

「平成24年に大手製紙業より耐震診断を依頼された鉄骨造の建物は、最大スパンが28.8mあるロングスパンの平屋建ての工場です。

依頼主の会社では構造システムのプログラムをメインで使用しており、耐震診断プログラムはDOCシリーズで耐震診断を行うことが業務依頼の条件となりました。

適用範囲外の部分に関しては、手計算やほかの計算ソフトを使用した部分計算により耐震診断を行うことにしました。

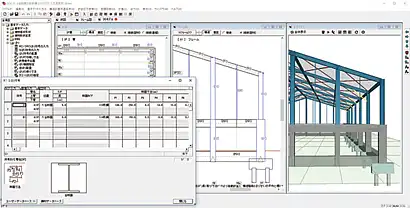

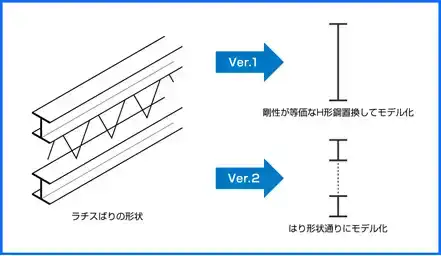

メインのロングスパンばりは、上下弦材がH形鋼、斜材が鋼管のラチスばりや適用範囲外の部材があり、当時使用していた『DOC-S』(Ver.1)のみで耐震診断を行うことは難しい建物でした。(図1)

そこで、耐震診断の流れとしては、ラチスばりを部材せいが同じで断面の剛性が同等な部材に置換して入力を行い、重量の差分を特殊荷重で補うことで建物の剛性と重量を『DOC-S』で評価しました。

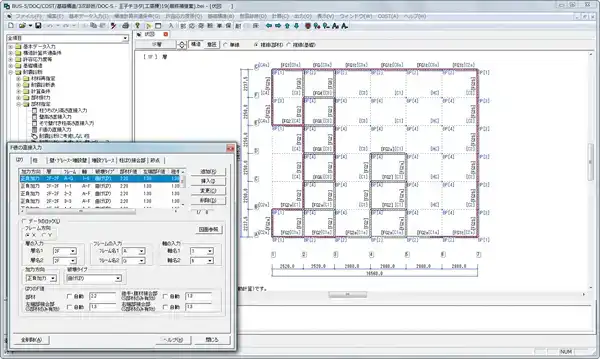

次に、立体弾塑性解析プログラムにより各部材の終局耐力とF値を決定し、『DOC-S』でそれらの値を直接入力することで耐震診断を行いました。(図2)

また、補強するにあたり『DOC-S』では各フレームごとにIs値・F値を算出してくれるので、補強量を概算するのに大変重宝してます。

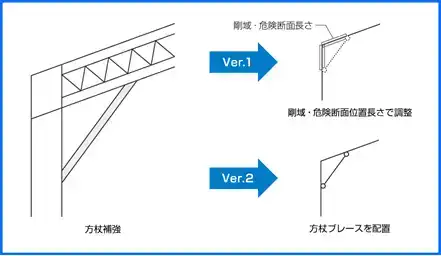

鉄骨構造の補強案の作成では、方杖補強が有効な場合が多いですが、『DOC-S』(Ver.1)では適用範囲外のため、方杖位置を剛域・危険断面位置としてモデル化を行い、方杖補強による効果の検証を行いました。(図3)

この建物の診断を行ったのは2年前ですが、現在使用している『DOC-S』(Ver.2)では適用範囲が格段に広くなり、正確にモデル化が行えるようになっています。

具体的には今回のラチスばりの対応や部材中間節点の生成機能による方杖補強、K形ブレース頂部での付加曲げの検証などが行えるようになりました。

鉄骨造は、設計者の考え方により多種の鉄骨形状や納まりがあるため、今後も手計算やほかの計算プログラムとの連携は必要になると考えています。」

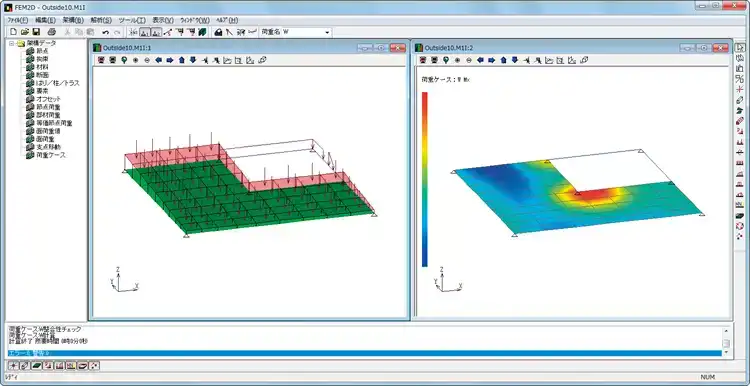

FAP-3とFEM-2Dの連携

FEM-2Dのモデル図・要素応力図

「当社では、DOCシリーズ以外にも構造システムのプログラムをいくつか所有しています。

RC造で壁の取り付く架構の部分的な検討を行うときに、『FAP-3※4』の面要素でスラブや壁をモデル化して解析を行うことがあります。

しかし、FAP-3は面要素を剛性に置換して計算するため、面要素内の応力度分布を確認することができません。

そのため、面要素の詳細な応力度分布を確認するために、『FEM-2D※5』に計算結果のデータを転送して応力度分布を解析しています。

各ソフトにはそれぞれの長所、短所があり1つのソフトで構造計算全てを満足する作業を行うことはできません。

そのため、連携できるソフトを組み合わせて使用することにより、より詳細な検討を行ったり、検討結果をCADに転送することにより計算結果を分かりやすく表現したりしています。

構造システムの各プログラムは、それぞれが単独で使用できるだけではなく、ソフトを連携して使用できるものが多くあるので、便利な構造設計のツールとして使用しています。」

- RC/SRC造建物の1次・2次耐震診断・耐震補強計算ソフト

- RC/SRC造建物の3次耐震診断およびRC/SRC/S造建物の総合耐震診断・耐震補強計算ソフト

- DOC-S、DOC-RC/SRC、DOC-3次診断の総称

- 任意形状立体フレームの弾性応力解析ソフト

- 平面板有限要素法応力解析ソフト

煩雑な鉄骨造の耐震診断業務を広範囲にサポート

「DOC-S」は、鉄骨造建築物の耐震診断から補強設計業務まで幅広くカバーするソフトです。

経年変化を考慮して断面欠損や有効断面積低減、保有耐力接合を確認し、部材接合部、補強設計の補強部材などを考慮できます。

また、建物重量集計、応力計算、剛性率、偏心率の計算などサポート計算機能も充実しています。

混構造建築物では、RC/SRC階の入力も可能で、建物形状通りに保有水平耐力計算を行います。

「DOC-S」の適用範囲外となる診断階は各指標等を直接入力することで建物全体の診断結果をまとめることができます。

DOCシリーズ※1はデータが共通のため、「DOC-RC/SRC※2」や「DOC-3次診断※3」と連携させることで、さらに効率良くお使いいただけます。

- DOC-S、DOC-RC/SRC、DOC-3次診断の総称

- RC/SRC造建物の1次・2次耐震診断・耐震補強計算ソフト

- RC/SRC造建物の3次耐震診断およびRC/SRC/S造建物の総合耐震診断・耐震補強計算ソフト