事例レポート

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

- 耐震診断で評価されたDOC-RC/SRC -

共同エンジニアリング株式会社では、「丈夫で健康な建物づくり」を目指し、医療・福祉施設や集合住宅を中心に、企画・設計から品質管理、維持・保全まで、建物に関する幅広い業務を行っています。 過去の自社設計物件や動きが活発化してきた東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強に『DOC-RC/SRC』を活用されている阿部 孝司 氏と伊藤 暢章 氏にお話を伺いました。

DOC-RC/SRCの導入経緯

-

共同エンジニアリング 株式会社

阿部 孝司 氏(右)、伊藤 暢章 氏(左)

- 共同エンジニアリング 株式会社

- 設立

- 1984年10月1日

- 代表者

- 井上 伸也

- 所在地

- 東京都千代田区飯田橋2-1-4 日東九段ビル

- URL

- https://www.k-eng.co.jp

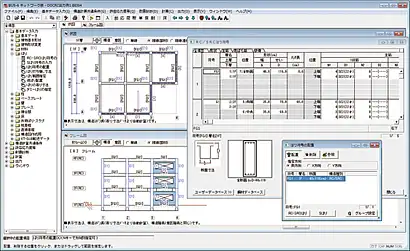

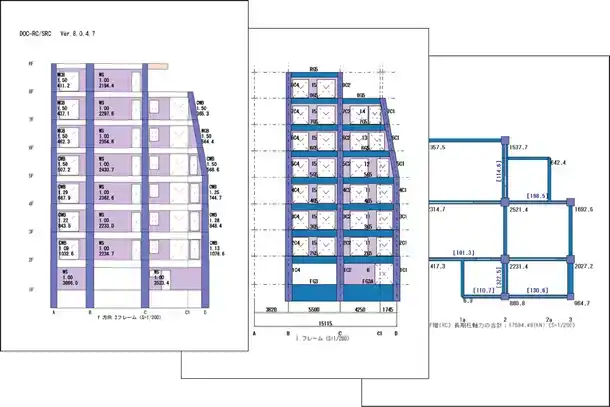

DOC-RC/SRCモデル図

「『DOC-RC/SRC』を使用して10年以上になります。

もともと使用していた構造システムのRC/SRC/S造一貫構造計算ソフトウェア『BUS』と入力データやメニューが共通で新たに使い方を覚える必要がなく、単独で地震用の重量計算や軸力を求める応力解析が可能な点が導入の決め手になったと記憶しています。

耐震診断には以前から取り組んでいましたが、扱う件数はそれほど多くありませんでした。

しかし、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例の公布以降は確実に件数が増えてきています。

弊社では沿道のマンションなど条例の対象となる建築物を多く扱っているため、2011年秋には同社のRC/SRC/(S)造建物の3次耐震診断・総合耐震診断ソフトウェア『DOC-3次診断』も追加導入しました。」

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強

「この建物は特定緊急輸送道路沿道建築物です。

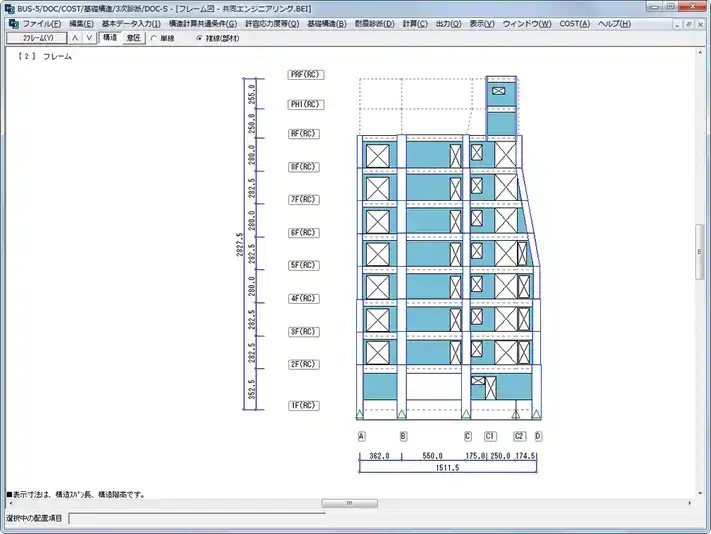

1972年5月に完成した集合住宅で、地上8階、X方向2スパン、Y方向3スパン、塔屋1階のRC造になります。

エレベーターのオーバーヘッドが高く、その上に載っている搭屋部分はかなり耐震性能が低い形状をしています(DOC-RC/SRCモデル図参照)。

現在、社内で補強案の検討を行っています。

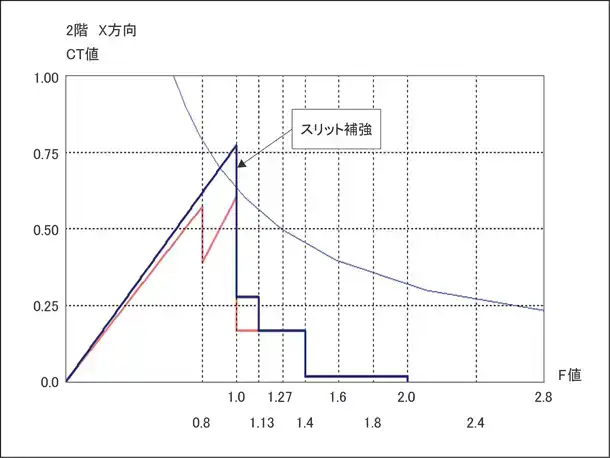

主な補強内容として、脆性柱のスリット補強を考えています。

この建物の場合は、数箇所のスリットを設けることで極脆性柱がせん断柱となり、所要の耐震性能を得ることが可能です(補強前後のCT-Fグラフ参照)。

また、安全性をより高めるため、エレベーター機械室がある搭屋部分を撤去する補強案も検討しています。

1997年頃から、巻上機を昇降路頂部やピット内に設置した“機械室なしエレベーター”が旧建築基準法第38条による大臣認定を受けて実用化されました。

これは2000年の建築基準法改正により法的にも認められ(平成12年建設省告示第1413号第1第四号)、機械室スペースが省略できる利点から、現在では中低速エレベーターの主力機種になっています。

この建物においても、いずれ大規模修繕でエレベーター機械室の機器の取り換えは必要になることが予想されます。

エレベーターの交換費用は1,500万円以下ですが、この機会にエレベーターを一新し安全安心となれば、居住者にも納得していただきやすいと思います。

耐震補強の基本である重量を減らすという方法ではありますが、重量低減と居住性の向上を同時に行える一石二鳥の補強案ではないかと思います。」

CT-Fグラフ

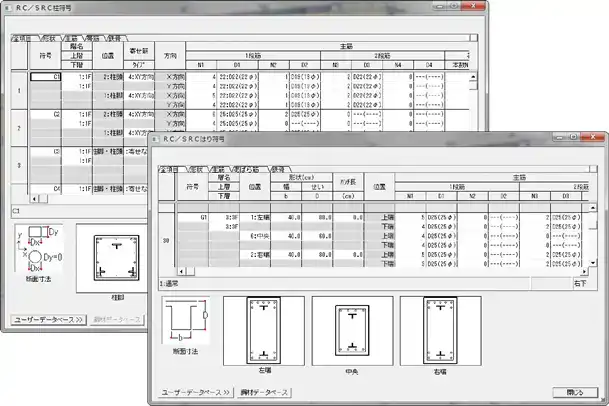

非充腹柱および梁の入力画面

出力例

DOC-RC/SRCを利用した耐震改修

「使用プログラムは『DOC-RC/SRC』のみです。

沿道建築物の対象建物にはSRC柱の非充腹形式が多いため、『DOC-RC/SRC』の計算機能を利用したいと考えています。

また、軽量コンクリートのQsuの低減方法も選択肢があり、診断マニュアルの記述通りに計算ができます。

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化対応は、今後も続きます。

DOCシリーズを使う機会は、ますます増えていくと思います。」

耐震診断計算から補強設計までをカバー

「DOC-RC/SRC」は、耐震診断基準に準拠した既存RC/SRC造建物の1次・2次耐震診断ソフトで、(一財)日本建築防災協会・(一社)建築研究振興協会 の評価(P評価11-改1-RC)を取得しています。

耐震改修を行う場合の補強設計にも使用できます。

適用範囲、入力データおよびメニューは「BUS」(RC/SRC/S造建物の一貫構造計算)と共通で、構造設計から耐震診断までひとつのデータで計算することができます。

「BUS」と連動しない単独使用の場合も、建物重量、長期軸力、地震時変動軸力、偏心率、剛重比などの自動計算機能を備えています。

2001年版RC診断基準((一財)日本建築防災協会)、2009年版SRC診断基準((一財)日本建築防災協会)に準拠しています。

「DOC-RC/SRC」の機能紹介