事例レポート

不整形な建物のモデル化に威力を発揮

- 優れた操作性とSNAPデータ連携を評価されたBUS -

株式会社川金テクノソリューションは、既存建物の耐震対策から超高層建物の耐震性・居住性改善、そして長周期地震動対策など、制震、耐震の技術集団として歩み続けている会社です。

これまで開発したアドバンス制震装置、ADブレース、AD座屈拘束ブレース、ダブジョイントなどの製品は、東日本大震災の際にも耐震効果が実証・確認され、存在感を発揮しています。

設計力とエンジニアリング力の高いポテンシャルを集結し、想定されている大規模地震に強い問題意識を持ちながら、制震・耐震技術を進化させ、成果を上げています。

製品開発および構造設計全般を担当されている荒川 玄 氏にお話を伺いました。

BUSの導入経緯

-

株式会社 川金テクノソリューション

高橋 茂治 氏(左)、荒川 玄 氏(右)

- 株式会社 川金テクノソリューション

(株式会社川金コアテックに統合) - 設立

- 2004年5月20日

- 代表者

- 鈴木 信吉

- 所在地

- 埼玉県川口市宮町18番19号

- URL

- http://www.kawatec.co.jp/

図1 アドバンス制震装置適用例(庁舎)

「耐震安全性が高く、居住性に優れた建物の実現に向け、アドバンス制震装置やAD座屈拘束ブレース等の高性能な装置と最適な建物設計をマッチさせることを重視している弊社は、目標性能を達成するために、装置をどこにどの程度設置すれば良いのか、解析などによる設計支援に力を注いでいます。

お客様に対し、この設計支援をより速く、正確に行うために、立体弾塑性地震応答解析を用いて装置数と設置位置を算出できる適切な解析ツールを導入する必要がありました。

そこで、業界で評判の良い立体地震応答解析プログラムとして『SNAP』、建物モデル作成ツールとして『BUS』を導入しました。

『BUS』を使用して許容応力度等計算、保有耐力計算を行った建物モデルは簡単に『SNAP』にデータ転送でき、転送後そのまま応答解析を行い、地震時の弾塑性性状を確認できるので、大変優れたプログラムだと思います。

弊社が提案する装置数と設置位置は、全物件において、立体地震応答解析を実施して算出された内容なので、お客様から安心と信頼を得ることができています。」

BUSを利用した事例

図2 アドバンス制震装置適用例(共同住宅)

「建物モデルを作成する際、『BUS』は自由度が高いので、複雑にデザイン設計されている不整形な建物形状でも、任意軸を多用して建物形状にかなり近い形でモデル化でき、非常に便利です。

既存の共同住宅に新設鉄骨フレームを構築したモデル作成するときには、新設フレームを多剛床としてモデル化する作業が短時間にできることにも満足しています(図2)。

また、超高層建物の耐震性・居住性改善の設計支援をする際には、建物内の心棒の役割をするI型L型断面の曲げ型連層壁をマルチスプリングモデルでモデル化できるので、信頼性のあるモデルとして解析できてとても助かっています。」

BUSに組み込んだ便利ツール

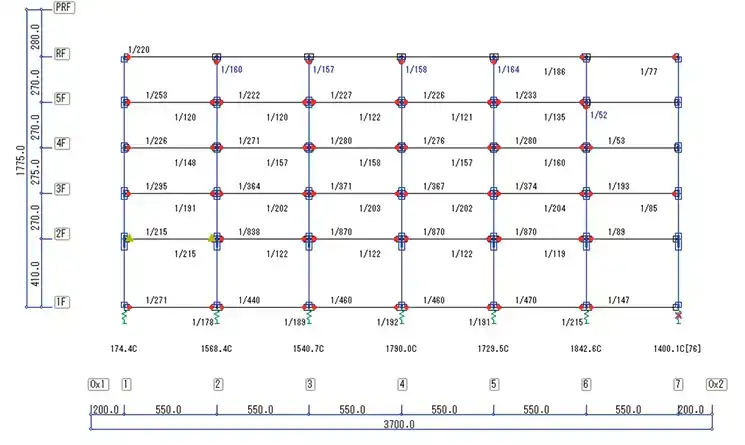

図3 終局時計算結果図

「制震装置を設ける建物を設計する場合、柱、はり、耐震壁等の構造部材の変形性能を把握し、設計クライテリアを設定する必要があります。

例えば、ある層の柱が層間変形角1/125rad時にせん断破壊する部材性能の場合は、その層に地震時にせん断破壊を生じさせないために、制震装置を設けた建物の最大応答層間変形角を1/125以下とすることになります。

『BUS』導入当初は、出力内容からSTEP数と層間変形角を照らし合わせる自社プログラムを用いて部材の靱性性能を判別していましたが、『BUS』内で迅速に判別できるようなツールを組み込みたいと構造システム開発担当者に要望したところ、図3のような終局時計算結果図の表示機能を追加していただき、さらに便利な『BUS』になりました。

今後も、ユーザーの要望をたくさん取り入れてもらいたいです。」

製品開発時の適用調査でも活躍

図4 AD座屈拘束ブレース実大加力実験

「耐震補強用としてADブレース、耐震補強と新築用としてAD座屈拘束ブレースを開発する際、実設計で製品に要求される耐力と変形性能がどの程度か調査するために『BUS』を使用しました。 『BUS』では、建物モデルへのブレース材配置が簡単にできたので、さまざまな建物への適用をシミュレーションしてブレースの仕様を決定し、実大加力実験(図4)を行って一般評定(ベターリビング)を取得しました。 今後も構造システムには、弊社で開発した製品の解析用ツールの組み込みを依頼していく予定です。」

サポートについて

図5 ADブレース適用事例(事務所)

「プログラムの仕様について、サポートによく質問をしています。 その時の回答はいつも親切、的確なので大変満足しています。 また、定期的に行われるセミナーなどでは最新の設計技術の情報が得られるので、お客様(設計事務所の方々)に設計内容を説明するときに役立っています。」

直感的な入力を支援するインターフェースと自由な形状への対応

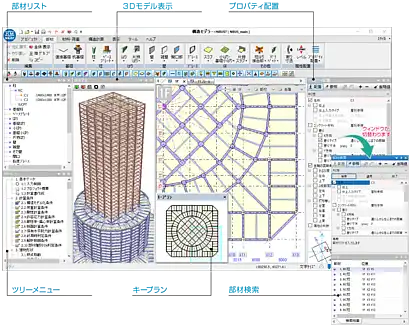

後継ソフトの「構造モデラー+NBUS7」は、従来のXY方向に設けたグリッドのほか、グリッドの制限を全く受けない自由な軸を利用した入力もサポートします。

また、入力した躯体形状から解析用の構造モデルをインテリジェントに生成できる機能を実装することで、図面作成、BIMモデルとして利用可能な躯体形状と解析モデル形状が異なる問題を解決します。

「+基礎」と組み合わせ建物上部と基礎の計算・結果出力を連続して行え、「+COST」と組み合わせてRC/SRC/S/CFT造の上部建物と基礎の構造躯体数量概算を行います。

動的解析「SNAP」との連携では質点系や部材レベルの弾塑性解析・時刻歴応答解析などの検討ができます。

「構造モデラー+NBUS7」の機能紹介