事例レポート

精密な解析モデルで建設コスト削減に効果

- マルチスプリングモデルの有効性を評価されたBUS -

九尺設計株式会社は、「構造界を担っていく若者を教育していこう」という趣旨から有限会社青木設計工房、株式会社コア設計、糟谷裕一構造設計の3社合併により設立された構造設計事務所で、中高層マンションや官庁施設などの構造設計と耐震診断を主に行っています。

1984年に発売された初代の『BUS-0』から導入され、現在も『BUS』をメインに使われている青木 稔 氏にお話を伺いました。

他社のソフトと保有水平耐力を比較

-

九尺設計 株式会社

青木 稔 氏

- 九尺設計 株式会社

- 設立

- 2009年5月

- 代表者

- 青木 稔、渡邉 昭彦

- 所在地

- 愛知県名古屋市中区新栄2-42-32

- URL

- http://www.9jaku.com

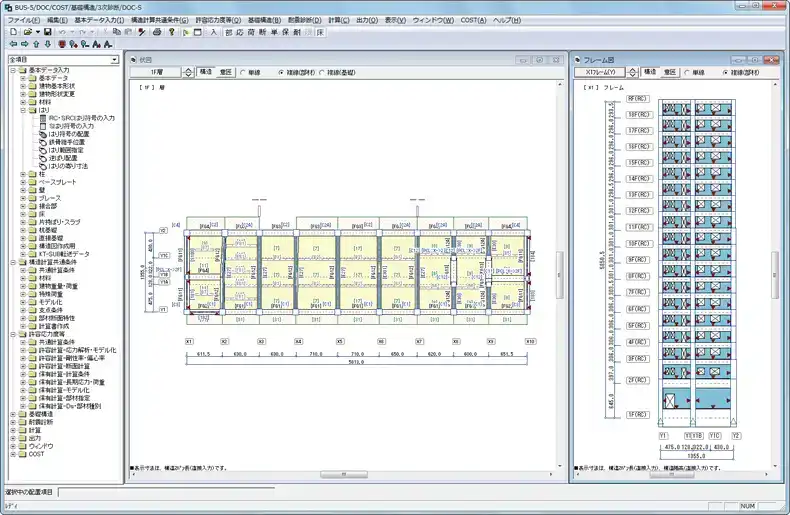

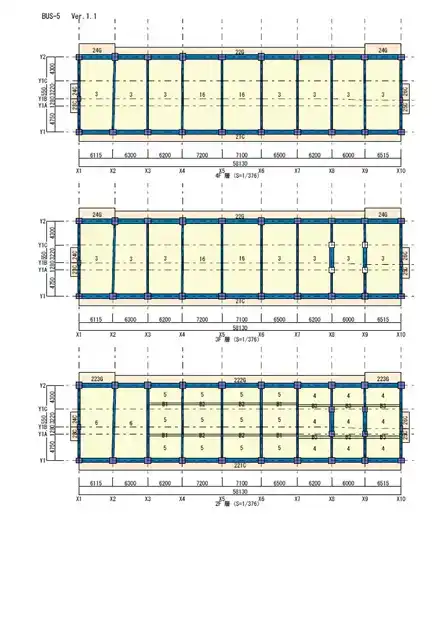

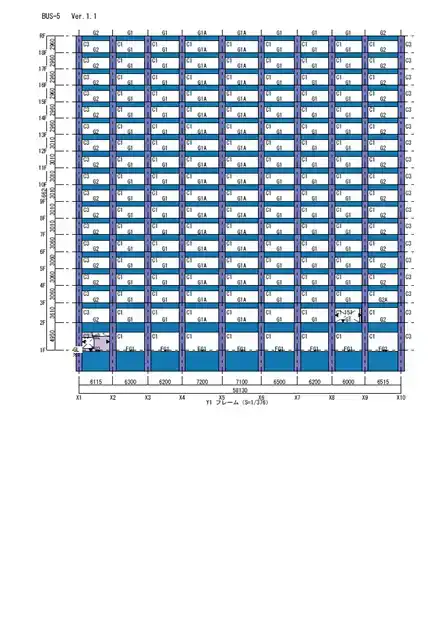

BUSの伏図・フレーム図

「当社では、『BUS』のほかにも他社の一貫構造計算ソフトを所有していますが、基本的には、お客さんから指定されたソフトを使用して設計を行っています。

以前、『BUS』と他社のソフトの保有水平耐力を比較したことがあります。

大まかにいうと『BUS』のほうが保有水平耐力が大きくなる傾向があります。

RC造地上18階建て、X方向9スパン、Y方向1スパンの建物では、経済効果だけ見ると鉄筋量は『BUS』のほうが数%少なくなりました。

18階建ての建物ですから、当然、振動解析を標準波3波で行い、問題ない性状であることを確認しています。

RC造地上7階建てのマンションで、X方向だけですが、スパン数を変更して比較したことがあります。

というのも、私は基本的に『BUS』しか使わないので、BUSで仮定断面を出して、BUSで必要保有水平耐力を確認してから、他社ソフトを使用している担当者に引き継ぎました。

しかし、必要保有水平耐力が出ませんでした。

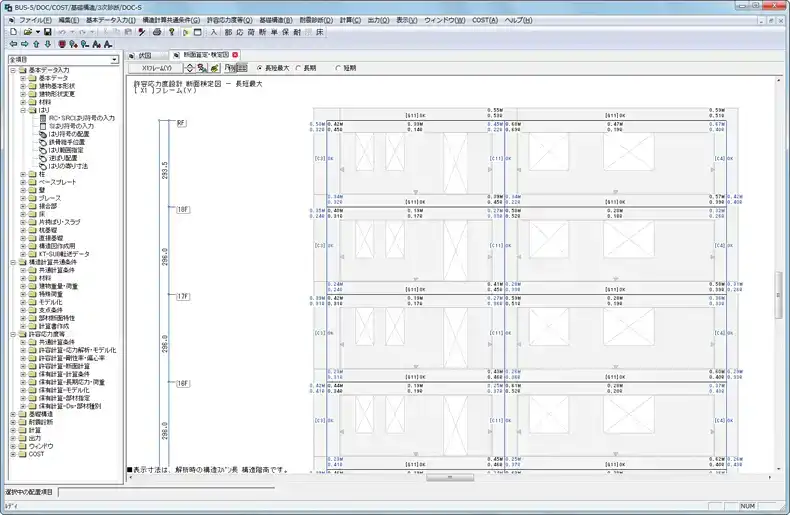

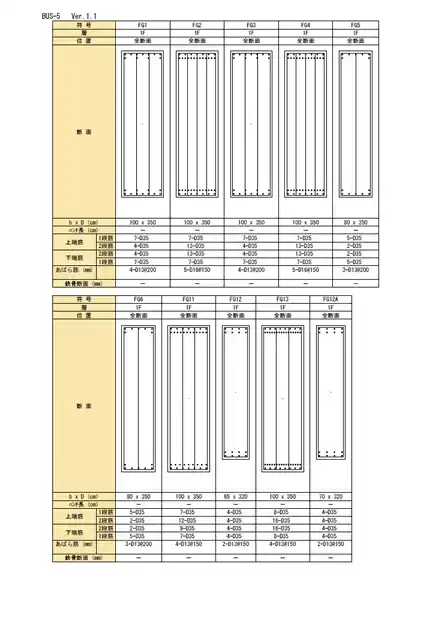

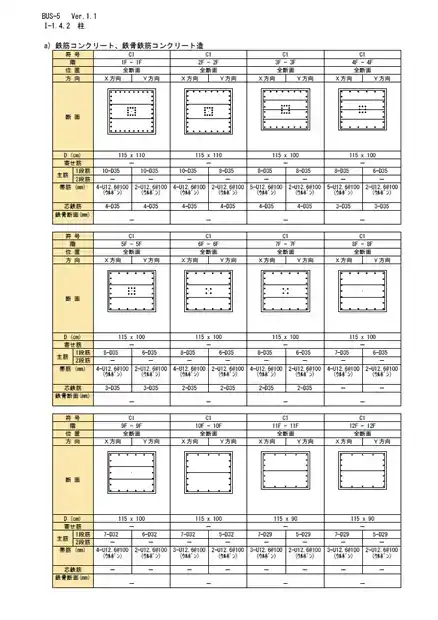

BUSの断面算定・検定図

『BUS』のマルチスプリングモデルは、他社のソフトのM-Nモデルで解析した保有水平耐力値に対して、だいたい数%程度の余力を持っていることが分かりました。

ケースによっても異なりますが、保有水平耐力の一番大きな差の要因は、『BUS』のマルチスプリングモデルに置き換える方法により、ひび割れ耐力の違いだと感じています。

そのため、7階建ての建物でも、解析モデルによる影響が出ると思います。

また、同じ高さの建物でもスパン数を多くするとマルチスプリングモデルとM-Nモデルとで数%以上の保有水平耐力のアップが期待できます。

引張側で柱にヒンジができてしまったら、当然変形は進んでしまうということが起きている。

やはり、RC造では、ひび割れ耐力をどう追いかけているのかというのが一番大きく違うのではないでしょうか。

S造建物でも比較しましたが、解析モデルによる結果の相違は、ほとんどありませんでした。

ソフトや解析モデルによってかなり差があることは、あまり知られていないと思いますが、設計者の選択によってコスト削減にもつながることが、この比較によって分かると思います。」

設計前の躯体数量も簡単に算出

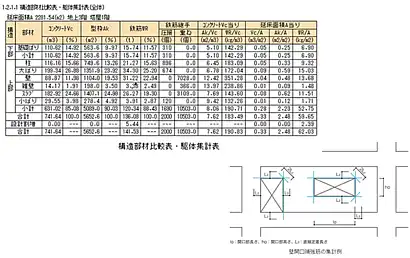

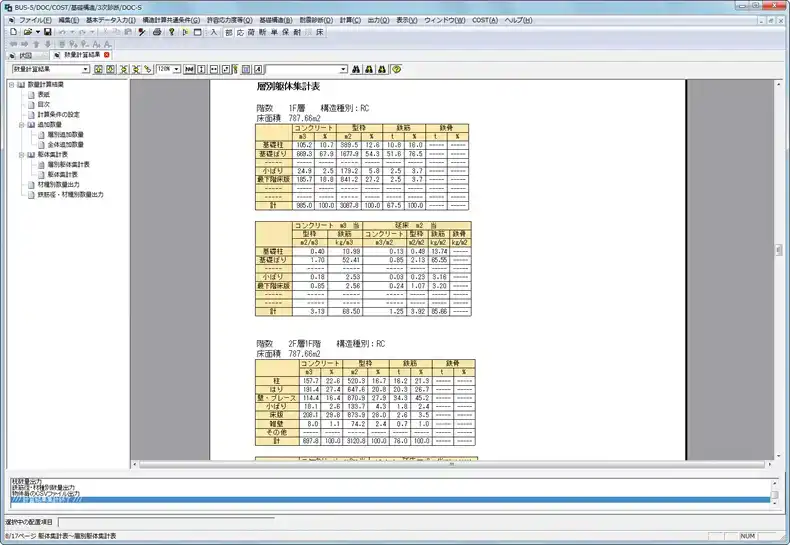

BUS-COSTの数量計算結果

「設計の業務というのはコンサルティング業務なので、“いつまでに”“どういうものを”“いくらでつくる”というのが、設計に要求される3つの大きな要素で、その要素の大事な1つである“いくらでつくる”ということを、設計が終わるまで放っておくことが多いようですが、コンサルティング業務の観点からするとなっていないように思います。

賃貸マンションを建設する会社から、月5件程度ですが、設計前にいくらぐらいでこの建物ができるかコストを出してほしいと依頼がありますので、数量を出すために『BUS-COST※』を使用しています。

『BUS-COST』がどこの数量を拾うのか把握していますので、パラペット、手すりなど拾うことができない部分は適切に手で補正をしたり、割合で入力したりします。

それでも本当に設計するとだいたい数量があっていますので、非常によくできている製品だと思います。」

※ RC/SRC/S造の構造躯体数量概算ソフト

直感的な入力を支援するインターフェースと自由な形状への対応

後継ソフトの「構造モデラー+NBUS7」は、構造躯体を入力する構造設計プラットフォームである「構造モデラー」と、解析・結果出力を担う一貫構造計算システム「+NBUS7」で構成された統合設計環境です。

従来のXY方向に設けたグリッドのほか、グリッドの制限を全く受けない自由な軸を利用した入力もできます。シリーズにはRC/SRC/S/CFT造の上部建物と基礎の構造躯体数量概算を行うソフトウェア「構造モデラー+COST」があり、「建築数量積算基準・同解説平成29年版」に基づいて、「構造モデラー」で作成した建物形状データから、上部建物及び基礎のコンクリート・型枠・鉄筋・鉄骨の数量計算のほかに基礎部の土工・地業の数量計算を行います。

「構造モデラー+NBUS7」の機能紹介