2024年5月28日

地盤の液状化について

1. 地盤の液状化と対策

飽和砂地盤においては、地震時に液状化の可能性を適切な方法により判定する必要があります。

液状化した地盤は支持力を完全に失ったり、見かけの剛性が低下することで、基礎の沈下や傾斜を引き起こします。また、液状化、側方流動で生じる動的および残留水平変位と沈下は杭基礎の被害につながることがあります。

擁壁、地下構造物については、液状化によっては土圧が増加し被害が起きることもあります。さらに、液状化した土は水の2倍の単位体積重量を持つ水のようにふるまうため、これにより単位体積重量が小さい地中埋設物は浮力の増加と摩擦力の減少で浮き上がりが生じます。

このような被害を防止するため、液状化地盤の基礎設計においては、これらの現象を防止する適切な対策をとる必要があります。

2. 液状化の判定計算

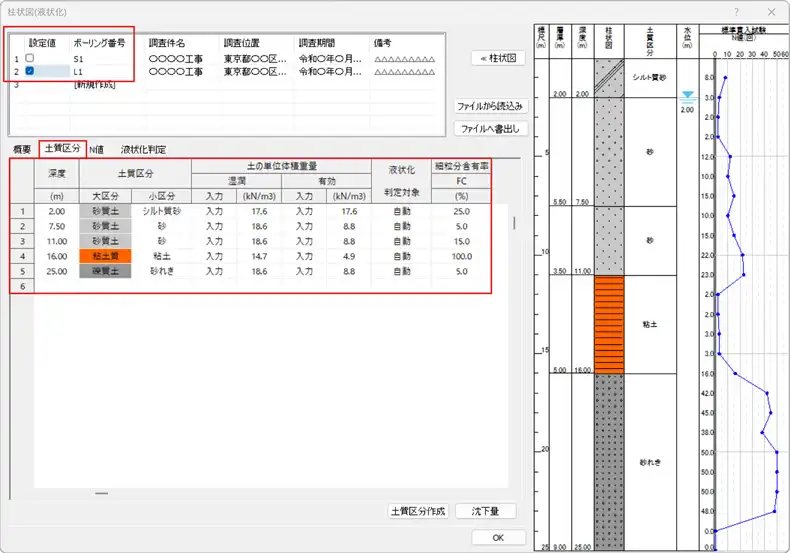

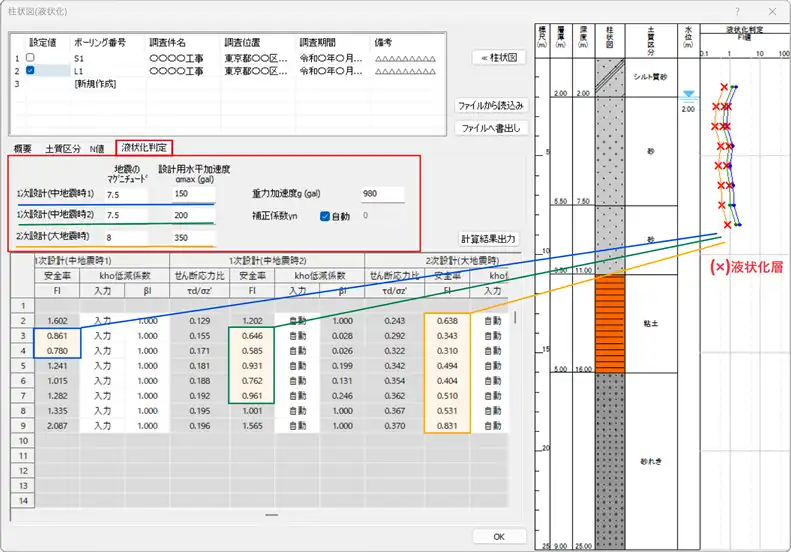

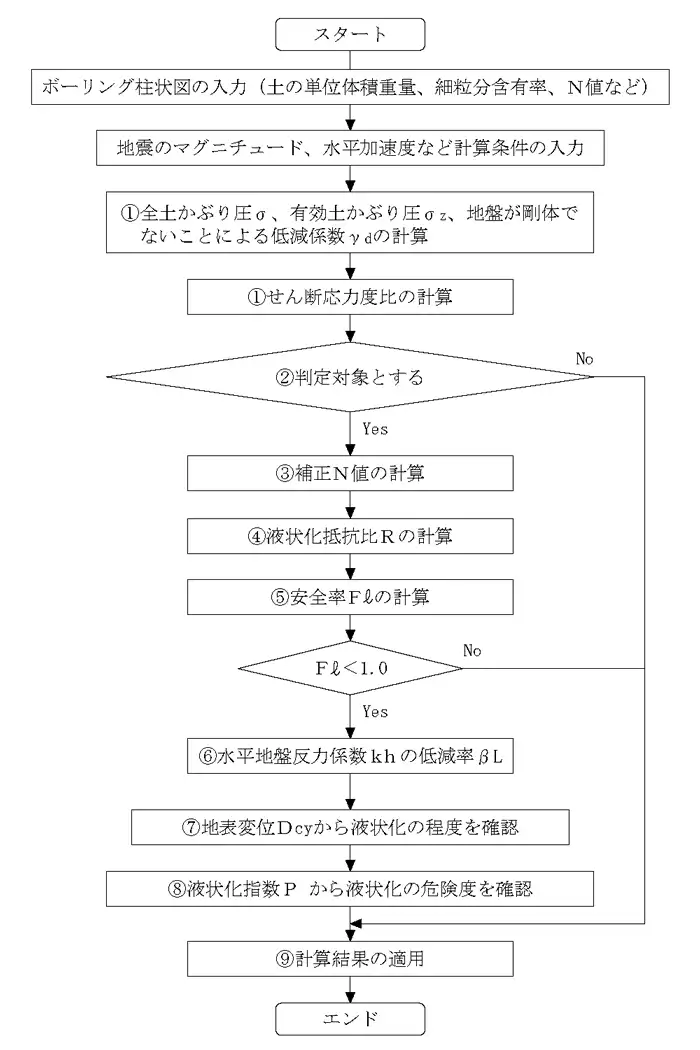

弊社では、基礎・杭・地盤の構造計算プログラム「構造モデラー+基礎」や基礎・杭・地盤の構造計算プログラム「KT-基礎」で、液状化の有無の判定や液状化による地盤の剛性低下を考慮した杭の計算ができます。

入力された土質柱状図と計算条件から、各層に対する液状化の有無、水平地盤反力係数khの低減率を計算します。求めたkhの低減率は多層地盤を想定した杭体の応力・変位計算で考慮することができます。

なお、判定の対象とする層には細粒分含有率の入力が必要となりますが、実際に判定の対象となる層は細粒分含有率が35%以下の土層とします。

構造モデラー+基礎で行う計算を以下に示します。

-

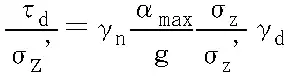

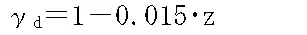

検討地点の地盤内の各深さに発生する等価な繰返しせん断応力度を求めます。

(基礎指針3.2.1)

(基礎指針3.2.2)

(基礎指針3.2.3)

ここに、

:水平面に生じる等価な一定繰返しせん断応力振幅(kN/m²)

:水平面に生じる等価な一定繰返しせん断応力振幅(kN/m²) :検討深さにおける有効土かぶり圧(鉛直有効応力)(kN/m²)

:検討深さにおける有効土かぶり圧(鉛直有効応力)(kN/m²) :等価な繰返し回数に関する補正係数

:等価な繰返し回数に関する補正係数 :マグニチュード

:マグニチュード :地表面における設計用水平加速度(gal)

:地表面における設計用水平加速度(gal) :重力加速度(gal)

:重力加速度(gal) :検討深さにおける全土かぶり圧(鉛直全応力)(kN/m²)

:検討深さにおける全土かぶり圧(鉛直全応力)(kN/m²) :地盤が剛体でないことによる低減係数

:地盤が剛体でないことによる低減係数 :地表面(GL)からの検討深さ(m)

:地表面(GL)からの検討深さ(m)

-

検討する土層が砂質土地盤であるか、また細粒分含有率Fcが35%以下であるかどうかを判断します。

該当する場合は 3 へ、該当しない場合は 4 以降の計算は省略します。

※一般に粘性土は細粒土含有率Fcは50%以上(参考:「柱状図作成要領」)ですが、実情に応じた値を入力します。 -

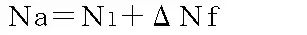

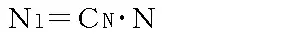

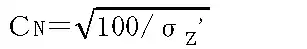

対応する深度の補正N値 (Na)

(基礎指針3.2.4)

(基礎指針3.2.5)

(基礎指針3.2.6)

ここに、

:換算N値

:換算N値 :拘束圧に関する換算係数

:拘束圧に関する換算係数 :実N値

:実N値  :検討深さにおける全土かぶり圧(鉛直全応力)(kN/m²)

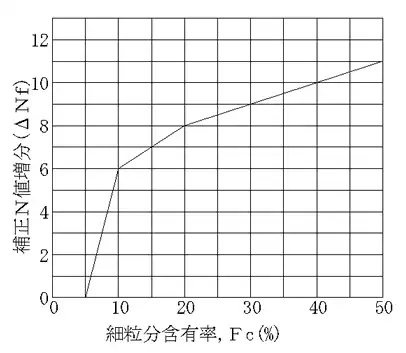

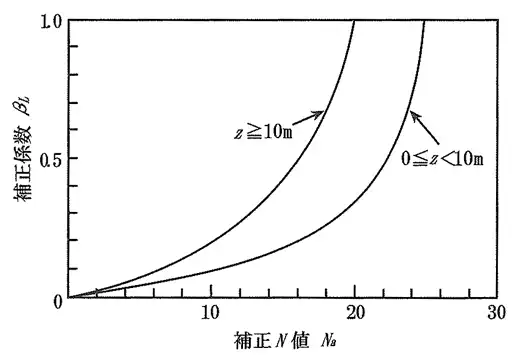

:検討深さにおける全土かぶり圧(鉛直全応力)(kN/m²) :細粒分含有率Fcに応じた補正N値増分(「基礎指針 P.52 図3.2.2」によります)(図1参照)

:細粒分含有率Fcに応じた補正N値増分(「基礎指針 P.52 図3.2.2」によります)(図1参照)

図1 細粒分含有率とN値の補正係数 -

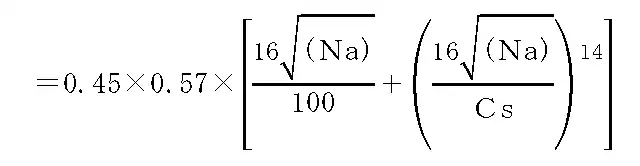

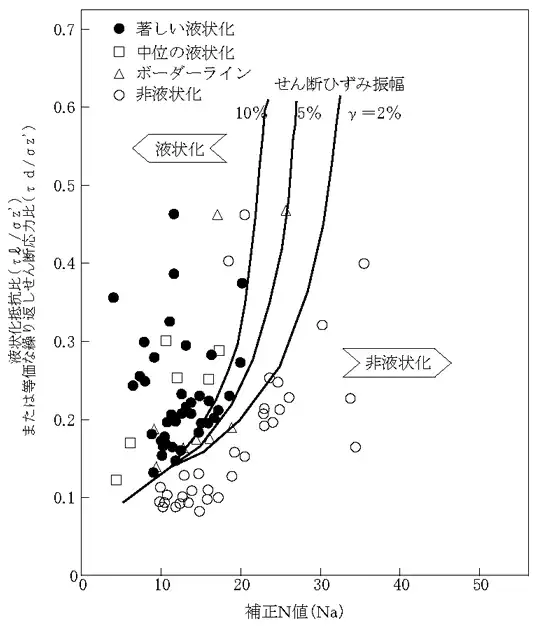

「基礎指針P.51 図.3.2.1」中の限界せん断ひずみ曲線5%に相当する時松幸次・吉見吉和提案式を用いて、補正N値(Na)に対する飽和土層の液状化抵抗比Rを求めます(図2参照)。

(基礎指針3.2.7)

時松幸次・吉見吉和 提案式

ここに、

- Cs=80、0.1 ≦ R ≦ 0.6

- ※ R < 0.1 の場合はR=0.1、0.6 < Rの場合はR=0.6 として計算します。

:水平面における液状化抵抗(kN/m²)

:水平面における液状化抵抗(kN/m²) :検討深さにおける有効土かぶり圧(鉛直有効応力)(kN/m²)

:検討深さにおける有効土かぶり圧(鉛直有効応力)(kN/m²)

図2 補正N値と液状化抵抗、動的せん断ひずみの関係 -

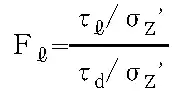

各深さにおける液状化発生に対する安全率Flを計算します。

(基礎指針3.2.8)

ここに、

:水平面における液状化抵抗(kN/m²)

:水平面における液状化抵抗(kN/m²) :水平面に生じる等価な一定繰返しせん断応力振幅(kN/m²)

:水平面に生じる等価な一定繰返しせん断応力振幅(kN/m²) :検討深さにおける有効土かぶり圧(鉛直有効応力)(kN/m²)

:検討深さにおける有効土かぶり圧(鉛直有効応力)(kN/m²)

-

「基礎指針P.58 図.3.2.13」(図3参照)より、水平地盤反力係数khの低減率を読み取ります。

図3 水平地盤反力係数khの低減率

図4 地盤液状化の判定フロー

3. 計算例

「構造モデラー+基礎」プログラムによる地盤液状化判定の計算例を以下に紹介します。