DOC-RC/SRC

スリットを設けることで耐震性能を向上させる「スリット補強」の例

構造スリットは、RC造の二次壁などをコンクリートカツターなどによりスリット状に切断して形成し、既存柱に対する二次壁の拘束を改善する方法になります。

柱の実質的なシアスパン比を大きくし、極脆性柱や、第2種構造要素の柱の解消することにより大きな補強効果が得られる場合があります。

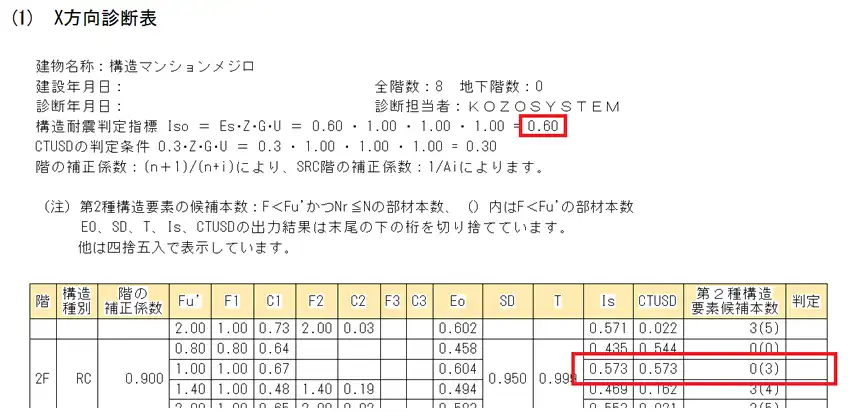

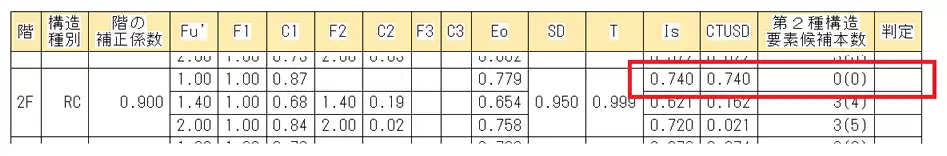

(1) 2次診断の診断表が下記のように出力されている場合

-

- 必要な耐震性能を少し不足している結果になっています。

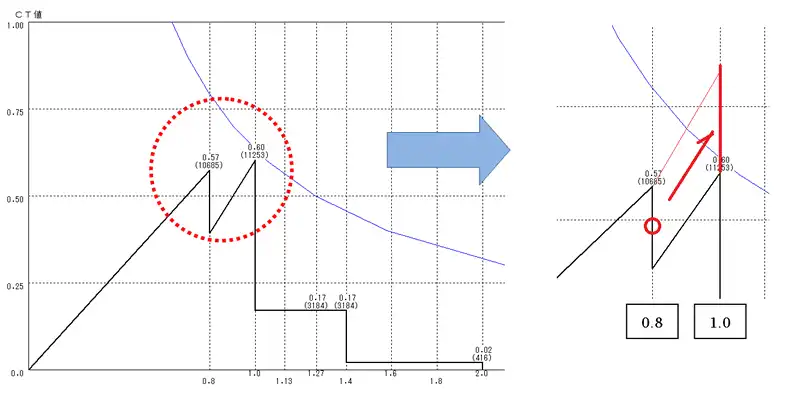

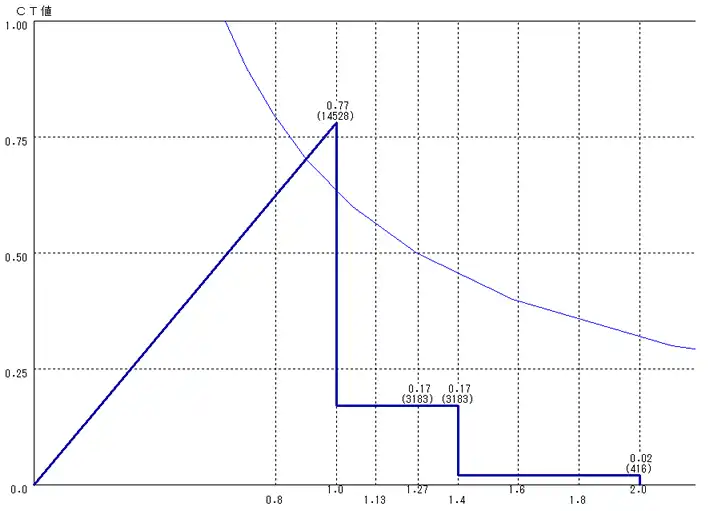

(2) CT-Fグラフをみますと、F値=1.0で必要性能曲線を少し下回っている

-

2階X方向 CT-Fグラフ

2階X方向 CT-Fグラフ

- 上の右図のように、F値=0.8の部材をF値=1.0にすることにより、必要性能曲線を大幅に上回ることが、推測できます。

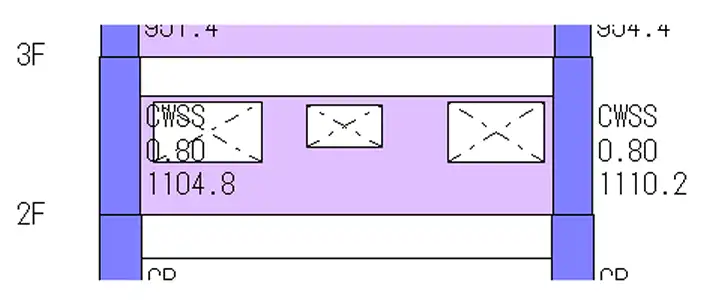

(3) 補強スリットの設定

- 破壊モード図より、F値=0.8の部材を確認します。

-

破壊モード図

破壊モード図

-

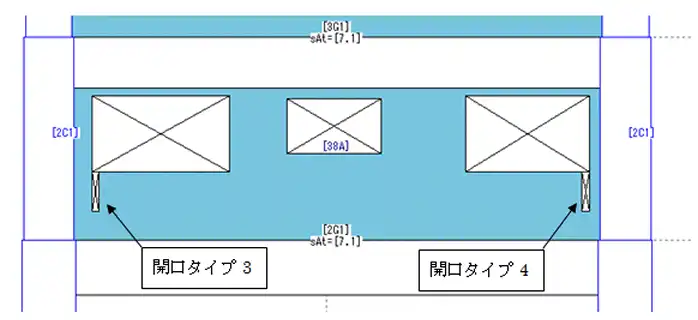

両側の壁の開口に、開口タイプ3と開口タイプ4のスリット状の開口を入力します。

一般に全面スリットではなく、建物の強度・剛性を維持するために下図のように改善に必要な長さのスリットの中間スリットが、望ましいと言われています。 -

スリット状の開口の追加

スリット状の開口の追加

(4) 再度計算を実施

- スリットを設けた再計算の結果のCT-Fグラフを確認しますと、必要性能曲線を上回っていることが確認できます。

-

補強結果のCT-Fグラフ

補強結果のCT-Fグラフ

(5) 補強結果の耐震性能

-

- 補強前は、対象階にF値=0.8の脆性部材があり、その柱際に補強スリットを設けることで0.8の部材のF値が1.0になり、必要耐震性能曲線にいちばん近いFu'値=1.0に合計された結果、補強効果が直接的に表れました。