構造システムは、建築構造計算および各種構造計算用ソフトウェア(一貫構造計算、耐震診断計算、耐震補強、応力解析、振動解析など)のプログラム開発と販売を行っています。

2025年4月1日 [更新]

建築基準法

建築物の安全性の確保を図るため、建築物が適合しなければならない仕様・構造・技術に関する基準、およびその安全性を確かめる構造計算の基準を定めるものです。

木質構造では規模の小さな住宅から大規模・大空間まで、幅広い建築物を計画できますが、規模や構法により適用される計算方法が異なるなど少し複雑な面もあります。

下の表は、「2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書」などを参考に、HOUSE-ST1が対応する計算方法をまとめたものです。

HOUSE-ST1が対応する計算

| 種類 | 規模 | 計算方法 | ||||||

| 階数 | 高さ | 延べ床面積 | 施行令46条の壁量などの規定 | 許容応力度計算で安全性を確認 | 層間変形角の規定を満足 | 剛性率・偏心率の規定を満足 | 塔状比4以下を満足 | |

| 在来軸組構法 | 2階以下 | 高さ16m以下 | 300m²以下 | ○ | - | - | - | - |

| 500m²超 | ○ | ○ | - | - | - | |||

| 高さ16m超 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 3階以下 | 高さ16m以下 | - | ○ | ○ | - | - | - | |

| 高さ16m超 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 集成材等建築物 耐力壁構造 |

3階以下 | 高さ16m以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |

○:必要とされる計算方法

-:検討不要

建築確認申請

建築確認申請では、建築基準法で規定された集団規定(用途地域、建ぺい率、容積率、建築協定など)、単体規定(防火規制、シックハウス対策、必要壁量など)を満たすかどうかをチェックします。

ここでは、建築基準法第6条第1項第二号建築物(木造かつ、階数3階以上または延べ面積300m²超、高さ16m超)の確認申請について記載します。

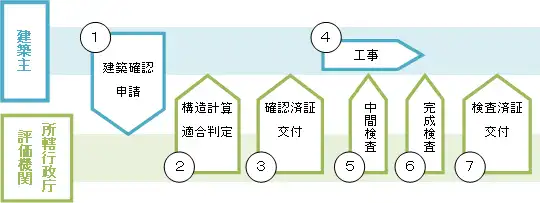

申請の流れ

申請に必要な書類

| 第二号建築物 | ||

|---|---|---|

|

||

| 主な添付書類 | HOUSE-ST1での対応 | |

| 意匠関係図 | 付近見取り図(案内図)・配置図・平面図・立面図など | - |

| 構造関係図 | 基礎伏図 | ○ |

| 各階床伏図 | ○ | |

| 小屋伏図 | ○ | |

| 軸組図 | ○ | |

| 金物配置図 | ○ | |

| 構造計算書(壁量計算を含む) | ○ | |

○:対応

-:別途用意してください

注意:申請の流れ、必要な書類は、住宅の形態、登録住宅性能評価機関、所轄行政庁により異なります。

品確法/住宅性能表示制度

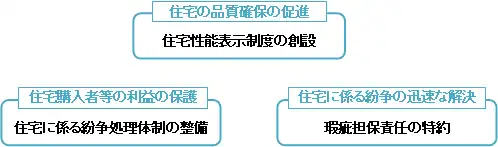

品確法とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称です。品確法は、以下の3つを柱として制定されました。HOUSE-ST1は、品確法における構造の安定に関する計算を行います。

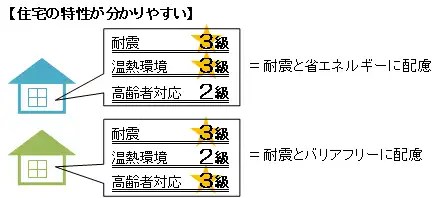

住宅性能表示制度

住宅性能表示制度を利用すると、住まいの性能を比較したり、希望する性能を住宅取得者、設計者・施工者などで共有しやすくなります。 また、必要とする性能を国に登録された第三者機関が、設計、施工の二段階で評価するので信頼が得られます。

住宅性能表示制度の分野

「1.構造の安定」はHOUSE-ST1で対応しています。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 1.構造の安定 | 地震、風に対する壊れにくさの等級 |

| 2.音環境 | 重量床衝撃音対策等級 |

| 3.光・視環境 | 単純開口率 |

| 4.温熱環境 | 省エネルギー対策等級 |

| 5.火災時の安全 | 耐火等級 |

| 6.空気環境 | ホルムアルデヒド発散等級、濃度測定 |

| 7.劣化の軽減 | 劣化対策等級 |

| 8.維持管理・更新への配慮 | 維持管理対策等級 |

| 9.防犯 | 開口部の侵入防止対策 |

| 10.高齢者への配慮 | 高齢者等配慮対策等級 |

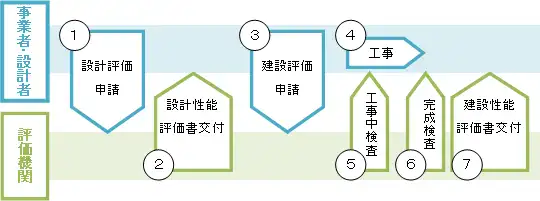

申請の流れ

申請に必要な書類

| ①設計評価申請 | ||

|---|---|---|

|

||

| 主な添付書類 | HOUSE-ST1での対応 (構造の安定について) |

|

| 意匠関係図 | 付近見取り図(案内図)・仕様書(仕上表を含む)・各階平面図・立面図(二面以上)・断面図または矩計図 | - |

| 構造関係図 | 基礎伏図 | ○ |

| 各階床伏図 | ○ | |

| 小屋伏図 | ○ | |

| 軸組図 | ○ | |

| 各部詳細図 | - | |

| 各種計算書 | ○ | |

○:対応

-:別途用意してください

| ③建設評価申請 |

|---|

|

注意:申請の流れ、必要な書類は、登録住宅性能評価機関により若干異なります。

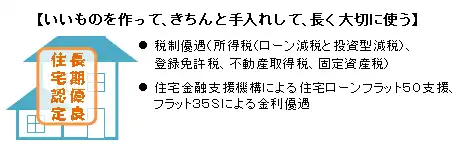

長期優良住宅

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準をもとに、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性などに配慮し、かつ住宅の維持保全計画を策定した住宅を、長期優良住宅と認定します。 認定を受けると、住宅ローンの控除を受けたり、住宅の資産価値を高めることが望めます。

長期優良住宅の認定基準

「2.耐震性」はHOUSE-ST1で対応しています。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 1.劣化対策 | 通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。 |

| 2.耐震性 |

大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置。 【 層間変形角による場合 】 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下にすること。 【 地震に対する耐力による場合 】 建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。 【 免震建築物による場合 】 住宅品確法に定める免震建築物であること。 |

| 3.維持管理・更新の容易性 | 内装・設備について維持管理を容易に行うための必要な措置。 |

| 4.可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置。 |

| 5.バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下等に必要なスペースを確保。 |

| 6.省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能を確保。 |

| 7.居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮。 |

| 8.住戸面積 |

[一戸建ての住宅] 75m²以上 [共同住宅等] 55m²以上 |

| 9.維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画を策定。 |

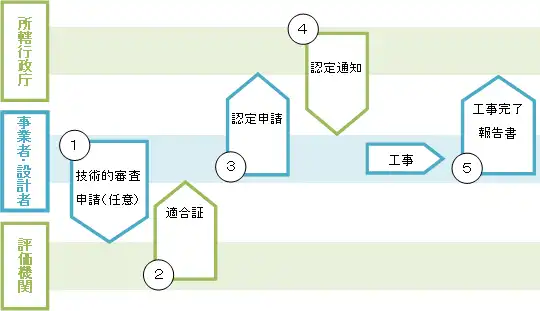

申請の流れ

①技術的審査について

長期優良住宅の認定基準は、品確法の住宅性能表示制度において定めている評価方法基準と多く重複します。

そのため、住宅性能表示制度における登録住宅性能評価機関が、長期優良住宅建築等計画の認定申請の前に審査をすることにより、認定が円滑に行われることが期待されています。

この事前に審査することを技術的審査といいます。

技術的審査を受けると「適合証」が発行され、この「適合証」を長期優良住宅建築等計画の申請図書に添付して申請すると、添付図書を一部省略できます。

申請に必要な書類

| ①技術的審査申請 | ||

|---|---|---|

|

||

| 主な添付書類 | HOUSE-ST1での対応 | |

| 設計内容説明書 | - | |

| 意匠関係図 | 付近見取り図(案内図)・配置図・仕様書(仕上表を含む)・各階平面図・床面積求積図・立面図(二面以上)・断面図または矩計図 | - |

| 構造関係図 | 基礎伏図 | ○ |

| 各階床伏図 | ○ | |

| 小屋伏図 | ○ | |

| 各部詳細図 | - | |

| 各種計算書 | ○ | |

| その他 | 温熱計算書 | - |

| 小屋裏換気計算書 | - | |

| 地盤調査報告書(ある場合) | - | |

○:対応

-:別途用意してください

| ③認定申請 | ||

|---|---|---|

|

||

| 主な添付書類 | HOUSE-ST1での対応 | |

| 設計内容説明書 | - | |

| 意匠関係図 | 付近見取り図(案内図)・配置図・仕様書(仕上表を含む)・各階平面図・床面積求積図・立面図(二面以上)・断面図または矩計図 | - |

| 構造関係図 | 基礎伏図 | ○ |

| 各階床伏図 | ○ | |

| 小屋伏図 | ○ | |

| 各部詳細図 | - | |

| 各種計算書 | ○ | |

○:対応

-:別途用意してください

注意:申請の流れ、必要な書類は、登録住宅性能評価機関、所轄行政庁により若干異なります。

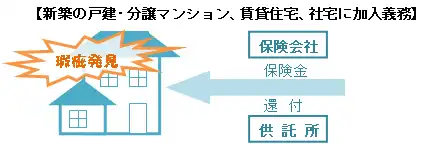

住宅瑕疵担保履行法

新築住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託が義務付けられています。 対象となる瑕疵担保責任の範囲は、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任です。 対象となる新築住宅には、戸建住宅や分譲共同住宅だけでなく、賃貸住宅、社宅なども含まれます。

【 保険への加入 】

新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その補修費用などが保険金により補てんされる制度です。

【 保証金の供託 】

引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、売主等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、現金や有価証券等を法務局など供託所に預けおく制度です。

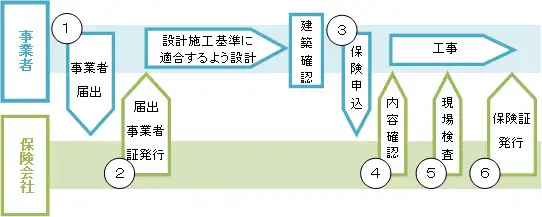

設計施工基準

| 地盤調査及び基礎 | |

|---|---|

| 地盤調査 | 敷地及び敷地の周辺状況等について現地調査を行った上で地盤調査を行う(例外あり)。 |

| 地盤補強及び地業 | 地盤補強が必要な場合、調査結果に基づき地盤補強工法を選定し、地盤補強を施す。砕石地業等必要な地業を行う。 |

| 基礎 | 建物に有害な沈下などが生じないように設計する。 |

| 雨水の浸入防止 | |

| 屋根の防水 | 屋根は、勾配屋根とする。 |

| バルコニー及び陸屋根の防水 | 床は、1/50以上の勾配を設ける(例外あり)。 |

| 外壁の防水 | 外壁は、防水紙又は雨水の浸透を防止する仕上材等を用い、構造方法に応じた防水措置を施す。 |

| 乾式の外壁仕上げ | 乾式外壁仕上げは、通気構法とする(例外あり)。 |

| 湿式の外壁仕上げ | 外壁を湿式仕上げとする場合は、雨水の浸入を防止するよう配慮のうえ、下地を適切に施工する。 |

保険加入の流れ

③保険申込に必要な書類

|

||

| 主な添付書類 | HOUSE-ST1での対応 | |

| 設計内容説明書 | - | |

| 意匠関係図 | 付近見取り図(案内図)・配置図・平面図・立面図・断面図または矩計図 | - |

| 構造関係図 | 基礎伏図 | ○ |

| 各階床伏図 | ○ | |

○:対応

-:別途用意してください

注意:保険加入の流れ、必要な書類は、保険や住宅の形態により異なります。