ライトの設定に戻る

スポット光源の実例

◆

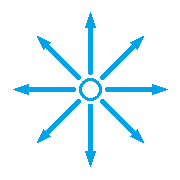

点光源とは

◆

点光源は指定された1点から全ての方向に光束を放つ光源です。

殆どの照明の表現に使われます。

点光源に特有なパラメータは光源の位置と減衰率です。

◆

点光源のモデル図

◆

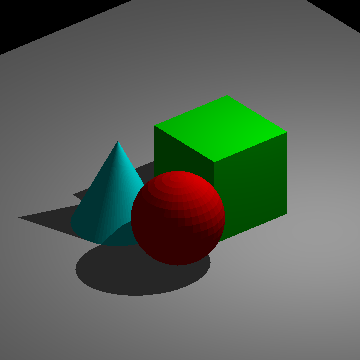

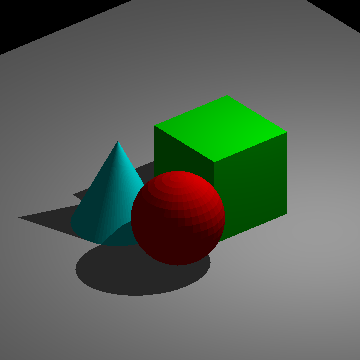

本ページのレンダリング例には以下のモデルを使いました。

拡大

拡大

◆

点光源の使い方

◆

ここでは以下の3項目に分けて点光源の使い方を紹介します。

●直接光だけの表現:点光源固有のパラメータである減衰率を変化させると、光の状態がどう変わるかを示します。

●間接光の表現:点光源に環境光や影係数の効果を加える事で間接光がどう表現されるかを示します。

●蛍光灯の表現:実際の灯りを表現するための習作として棒状の蛍光灯を点光源で表現する事を試みます。

◆

直接光だけの表現

◆

光源から出る光束が一定だとすると、点光源からの光束は光源を離れるのに伴ない広い面積に散らばる事になります。

明るさ(照度)は光束の面積密度ですので、光源から発する光束を[F]とすると光源からの距離[R]での明るさは

F/4πR2

となります。

つまり、明るさは光源からの距離の2乗に反比例する事になります。

ただし、室内の場合、壁等による間接光の影響がありますので、明るさが弱くなる割合はこれより穏やかになります。

そこで、DRA-CADでは減衰率を

1/(kc + kl × R +kq × R2)

で表現して、3つのパラメータが使えるようにしています。

[kc]は距離に関わりのない減衰ですので、強度と同じ事になり、ほとんどの場合は[kc=1.0] に固定します。

[kl]が距離に反比例させる場合の係数、[kq]が距離の2乗に反比例させる場合の係数です。

この2つの効果の違いを以下に示します。

●減衰率のパラメータ

|

減衰率

|

|

距離に反比例

|

距離の2乗に反比例

|

|

距離

6000㎜

での減衰率

|

1/1.0

|

kl=0.0,kq=0.0

|

|

1/1.6

|

kl=0.1×10-3,kq=0.0

|

kl=0.0,kq=0.2×10-7

|

|

1/4.0

|

kl=0.5×10-3,kq=0.0

|

kl=0.0,kq=0.9×10-7

|

|

1/7.0

|

kl=1.0×10-3,kq=0.0

|

kl=0.0,kq=2.0×10-7

|

※[kc]は全て1.0に固定しました。

※[kl]は0.0001,0.0005,0.001と変化させました。

※[kq]は[kl]との減衰の違いを明確にするために、光源から6000mmの位置での減衰率がそれぞれ[kl]とほぼ同じになるようにしました。

(光源から約6000mmの位置にある右側の壁の明るさがほぼ等しくなるようにしています。)

なお、この例では減衰率が1/1.0の場合でも、背後の壁面の明るさは光源から離れるにつれて暗くなっています。

これは減衰ではなく壁面の法線と光源の方向がなす角度が光源から離れるにつれて大きくなるためです。

光源と壁面の距離をh、壁面上で光源の鉛直下からの距離をdとすると、角度θ=tan-1(d/h)になります。

この式から、距離dが大きくなる(光源の鉛直下から離れる)と角度θが大きくなる事がわかります。(d=∞でθ=90°)

一方、明るさ(照度)Eは光束Fの面積密度(E=F/S S:面積)です。

光束を受ける面が光束の方向に対して傾いていると、光束に対する面積は、

S/cosθ(θ:法線と光源の方向がなす角度)

となり、

E=F・cosθ/S

となります。

つまり、角度θが大きくなると照度Eは低下します。

◆

間接光の表現

◆

前の直接光だけの表現例では、光が直接当たっていない部分(椅子の影など)は真暗でした。

これは間接光の効果が考えられていないからです。

ここでは幾つかの方法で間接光の効果を表現してみます。

1.環境光を使う

オブジェクトの材質に環境光を設定する事で光が当たらない物体もある程度見えるようになります。

ただし、環境光は「当たっている光の強さに係わらず一定割合で物体が見える(光を発している)ようにする」という考え方ですので

直接光が当たらない部分の明暗は単調です。

2.環境光を使う(材質によって値を変える)

椅子の脚と壁面のパネル(どちらも白)により多くの環境光を設定しました。

人間の視覚が認識する画像は、眼球が焦点距離、露出を変えて観察した複数の画像を脳で再構成したものです。

これは光学的な条件だけで画像を記録するカメラ等と違い、光学の法則に従わない部分があります。

例えば、真夏の戸外から暗い室内を見る場合を考えます。

カメラでは、戸外に露出を合わせると室内は真黒になってしまい、室内に露出を合わせると戸外は真っ白に飛んでしまう場合でも、

人間の視覚は室内も戸外もそれなりにディテールを認識できる程度の明暗の差として全体を認識します。

これは脳が、露出を上げて認識した室内の画像と露出を下げて認識した室内の画像を合成して認識するためです。

この例が現実の室内だとすると、人間は眼球の露出をコントロールして観察する事で椅子の脚や壁面のパネルが純白である事を認識します。

したがって、仮に照明が薄暗くて、白の部分が光学的には暗い灰色に見えても、脳はそれを純白と思える程度に明るく感じます。

ところがこの例は物理的には単なる絵ですから、この絵を見せられただけでは灰色は灰色にしか感じられません。

この場合、白の部分は環境光を多くして常に他の物よりやや明るくみえるようにした方が、

視覚の認識する画像に近くなる(白を白と感じる事ができる)と考えられます。

実際の脳はさらに複雑で、観察した画像とその中の対象について持っている記憶との照合もします。

例えば、コンクリートの壁面を見たことのある人がこの例を見た場合、

記憶の中のコンクリートの壁面の明るさ、色と白の部分を比較する事で 白の部分の明るさや色を推定してしまいます。

3.影係数を変える

「光が物体をある程度透過する」と設定する事で影になった物体にも光を当てることで表面の明暗に変化 をつけます。

これは実際の明暗の状態とは異なりますがそれなりに効果があります。以下の例の椅子の脚の影になった部分を観察してみて下さい。

4.補助光源を使う

補助光源を使う方法に関しては

スポット光源の実例

を参照してください。

●間接光のシミュレート

|

影係数

|

|

1.0

|

0.8

|

|

全

て

の

材

質

の

環

境

光

|

0.0

|

|

|

|

0.3

|

|

|

|

0.3

白い材質のみ

0.5

|

|

|

※減衰率は、kc=1.0,kl=0.0001,kq=0.0に固定しています。

◆

蛍光灯の表現の実例

◆

ここでは棒状の蛍光灯を点光源で表現してみます。

この場合の蛍光灯は線光源であり、光束はその全体からくる事になります。

そのため、明るさが均質で影の輪郭がぼやけ、全体としてやや陰影が乏しくなります。

単体の点光源による照明は陰影に富み、影が明瞭ですから、何らかの方法で線光源に近づける必要があります。

ここでは次のようなモデルを使い、蛍光灯1本を複数の点光源(1点、3点、5点)で表現してみました。

拡大

拡大

また、光源の位置変更や環境光の付加を順次施して、より実感的な表現を試みてみました。

1.幾つかの点光源を使う

蛍光管の位置に沿って幾つかの点光源を並べて見ました。

この場合、明るさがほぼ同じになるように、点光源の強度の和を同じにしています。

レンダリング例の椅子の影を比べてみて下さい。

光源を増やすと影が複数になりそれぞれの影が淡くなるため、線光源の影のイメージに近づきます。

ただし、光源が多いモデルのレンダリングは非常に時間を必要としますので、

結果の画質とそのために必要な計算時間を比較して、光源の個数を決める必要があります。

|

環境光:0.0(全ての材質)

|

|

蛍

光

灯

1

本

当

た

り

の

点

光

源

数

|

1点

|

(強度:1.8)

|

|

3点

|

(強度:0.6)

|

|

5点

|

(強度:0.36)

|

※減衰率は、kc=1.0,kl=0.0001,kq=0.0に固定しています。

2.環境光を加える

点光源が多い場合、床に落ちた椅子の影などはややぼやけてそれらしいですが、光源からの光が当たらない部分は真暗で蛍光灯らしくありません。

特に天井は蛍光灯の傘で光を遮られるために真暗になっています。

やはり間接光を補う必要があります。

ここではまず、環境光を設定してみます。設定する場合に2つの方法を試みてみました。

a.単純に環境光を設定する。

b.強度補正を行う(環境光を設定した分だけ点光源の強度を下げる)

aは今までのやり方です。

bは最も明るい部分の明るさが環境光の設定前より強くならないようにする方法です。

照明計画などを一通り済ませた後で全体に明るさを調整したい場合に使います。

|

環境光:0.3(全ての材質)

|

|

強度補正なし

|

強度補正あり

|

|

蛍

光

灯

1

本

当

た

り

の

点

光

源

数

|

1点

|

(強度:1.8 )

|

(強度:1.26 )

|

|

3点

|

(強度:0.6 )

|

(強度:0.42 )

|

|

5点

|

(強度:0.36 )

|

(強度:0.252)

|

※減衰率は、kc=1.0,kl=0.0001,kq=0.0に固定しています。

3.光源の位置を変更する

天井の明るさは、環境光だけでは十分に補えません。

補助光源を使う方法もありますが、ここでは光源に補助光源を兼ねさせて見ます。

方法は、実際の蛍光灯の位置からやや下がった所に点光源を持ってきます。

これにより、蛍光灯の上側にも光が届きますので、天井がやや明るくなります。

勿論、実際の光源の位置とは異なりますから影は多少ずれる事になりますが、

蛍光灯のように輪郭がぼやけた影の場合にはあまり問題になりません。

蛍光灯本体の輝きは材質設定によるものですから光源が実際にその位置に無くても大丈夫です。

補助光源を別に設定する方法に関してはスポット光源を参照してください。

4.影係数を変える

ここでは椅子の座面の下側に出来る影に明暗を与えるために設定してみました。

光源の位置変更:150mm~200mm下げる(環境光:0.3(全ての材質))

|

影係数

|

|

1.0

|

0.5

|

|

蛍

光

灯

1

本

当

た

り

の

点

光

源

数

|

1点

|

(強度:1.8)

|

(強度:1.8)

|

|

3点

|

(強度:0.6)

|

(強度:0.6)

|

|

5点

|

(強度:0.36)

|

(強度:0.36)

|

◆

参考資料

◆

点光源の計算式

点光源のパラメータ

注:本コラムはDRA-CAD11 Ver.11.0.1.7 時点での機能を紹介しています。

その後のバージョンでは変更されている場合もありますのでご了承ください。

拡大

拡大

拡大

拡大