コラムのページに戻る

クロソイドの雑学

◆

クロソイドの定義

◆

クロソイドは、R=曲線半径、L=曲線長とすると

という式で定義され、このときのAをクロソイドパラメータと言います。

R、L、Aのうち2つがわかれば他の1つは簡単に求められます。

言いかえれば、R、L、Aのうちの2つを決めればクロソイド曲線を作図することができます。

※会員専用プログラムの

「AS-車の旋回軌跡コマンド」

では「RとL」によってクロソイド曲線を指定しています。

◆

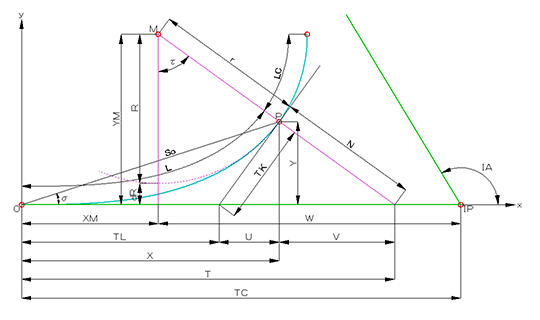

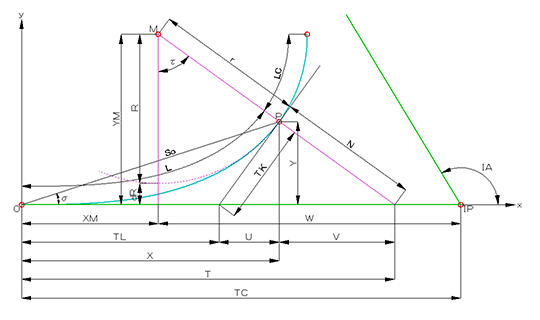

クロソイドの要素と略号

◆

◆

略号説明

◆

|

略号

|

説明

|

略号

|

説明

|

略号

|

説明

|

|

IA

|

交角

|

YM

|

M点のY座標

|

N

|

法線長

|

|

R

|

内接円の半径

|

X

|

P点のX座標

|

T

|

X+V

|

|

A

|

クロソイドパラメーター

|

Y

|

P点のY座標

|

LC

|

円弧の長さ

|

|

L

|

クロソイド曲線長

|

σ

|

P点の極角

|

TC

|

0-IP間距離

|

|

τ

|

M点の接線角

|

So

|

動径

|

W

|

TC-W

|

|

dR

|

移動量(シフト)

|

TK

|

短接線長

|

|

|

|

XM

|

M点のX座標

|

TL

|

長接線長

|

|

|

◆

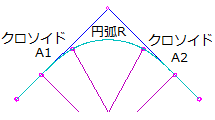

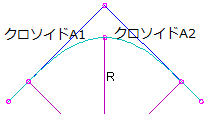

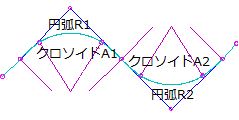

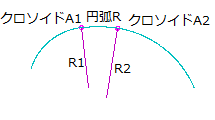

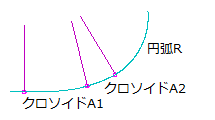

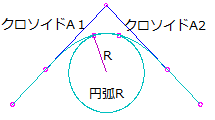

クロソイドの種類

◆

※上図の基本型や凸型にはクロソイドA1とA2の長さが違場合、「非対称基本型」「非対称凸型」となります。

◆

パラメータと半径の目安

◆

許容最大遠心加速度変化率から認めた許容最大パラメータおよび推奨値

|

|

高速道路の場合

|

道路構造令の条件

|

道路構造令の例外の条件

|

|

V

(km/h)

|

p=0.345m/sec3

|

p=0.6m/sec3

|

p=0.775m/sec3

|

|

A=1/4*√V3

|

推奨値

|

A=0.19*√V3

|

推奨値

|

A=1/4*√V3

|

推奨値

|

|

160

|

506

|

500

|

384

|

400

|

---

|

---

|

|

140

|

414

|

400

|

315

|

300

|

---

|

---

|

|

120

|

329

|

325

|

250

|

250

|

---

|

---

|

|

100

|

250

|

250

|

190

|

200

|

---

|

---

|

|

80

|

179

|

180

|

136

|

150

|

119

|

120

|

|

70

|

---

|

---

|

111

|

110

|

98

|

100

|

|

60

|

---

|

---

|

88

|

90

|

78

|

80

|

|

50

|

---

|

---

|

65

|

65

|

57

|

60

|

|

35

|

---

|

---

|

39

|

40

|

35

|

35

|

V:設計速度 p:遠心加速度の変化率 クロソイドポケットブック(*1)より

ドイツの経験法則によると基本型の場合、半径Rの1/3~1/1に入るパラメータのクロソイドを使うことが望ましいとされています。

また、設計速度に対して [1/4*√V3]以上のパラメータのクロソイドを使うことが視覚上望ましいとされています。

例えば、高速道路で設計速度100km/hを想定した場合、パラメータの推奨値は250です。

A≦R≦A×3を満たす半径Rは 250~750となります。

尚、以上の数値はあくまでも目安であり、実際の設計ではこの数値にこだわらなくても構いません。

(*1)クロソイドポケットブック:(社)日本道路公団 クロソイドポケットブック(改訂版)