|

|

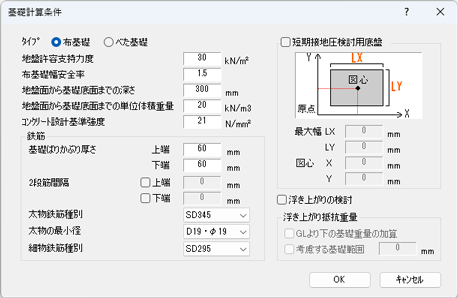

基礎計算条件 |  |

| 基本データ▶基本データ ▶基礎 | ||

ダイアログ

ダイアログ

| 項 目 | 説 明 | 初期値 |

|---|---|---|

| タイプ | 「布基礎」、「べた基礎」のいずれか。 | 布基礎 |

| 地盤許容支持力度Fe(kN/㎡) | 地盤の長期許容応力度feを入力します。 | 30 |

| 布基礎幅安全率 | [タイプ]が「布基礎」の場合に、安全率×建物重量/(布基礎長さ×有効地耐力)で布基礎幅を計算します。 建物全体での基礎幅検討時に使用し、個々の基礎幅の検討では使用しません。 ここでの建物重量とは、1階床・壁の重量、基礎の重量(地盤面より上の基礎立ち上がり部分の自重)を含みます。 |

1.5 |

| 地盤面から基礎底面までの 深さDf(mm) |

(fe-γ×Df/100)より布基礎の有効地耐力を計算します。 基礎全体での検討時に使用します。個々の基礎の検討では、個々に配置した布基礎データを使用します。 | 300 |

| 地盤面から基礎底面までの 単位体積重量γ(kN/m3) |

地盤面から布基礎底盤下端までの部分(底盤幅×地盤から基礎底面までの深さDfの部分)の土とコンクリートを合わせた単位体積重量を入力します。 | 20 |

| コンクリート設計基準強度(N/mm2) | 基礎に使用するコンクリートの設計基準強度を入力します。 | 21 |

| 鉄筋 基礎ばりかぶり厚さ 上端(mm) |

基礎ばり、布基礎底盤の断面計算に用います。 | 60 |

| 下端(mm) | 60 | |

| 2段筋間隔 上端(mm) |

基礎ばりの断面計算に用います。

2段筋間隔を直接入力する場合にチェックします。 自動計算では、(Max(25mm,1.5×鉄筋呼び径)+鉄筋最外径)で求めます。 |

自動計算 |

| 下端(mm) | 自動計算 | |

| 太物鉄筋種別 | 「SD235」、「SD295」、「SD345」、「SD390」、「SR235」のいずれか。 | SD345 |

| 太物の最小径 | 「D10・φ9」、「D13・φ13」、「D16・φ16」、「D19・φ19」、「D22・φ22」、「D25・φ25」、「D29・φ28」、 「D32・φ32」、「D35」、「D38」、「D41」のいずれか。 | D19・φ19 |

| 細物鉄筋種別 | 「SD235」、「SD295」、「SD345」、「SD390」、「SR235」のいずれか。 | SD295 |

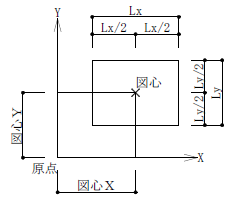

| 短期接地圧検討用底盤 最大幅(mm) |

転倒モーメントによる短期接地圧の検定で使用します。

図心は、基準座標原点からの距離を入力します。 チェックしない場合は、外周の基礎立ち上がりで囲まれた範囲から自動計算します。  |

自動計算 |

| 図心(mm) | 自動計算 | |

| 浮き上がりの検討 | 浮き上がりの検討を行う場合にチェックします。 説明2.参照 |

考慮しない |

| 浮き上がり抵抗重量 GLより下の基礎重量の加算 |

GLより下の基礎重量を浮き上がり抵抗重量へ加算する場合にチェックします。 浮き上がりの検討を行う場合に有効です。 説明3.参照 |

加算しない |

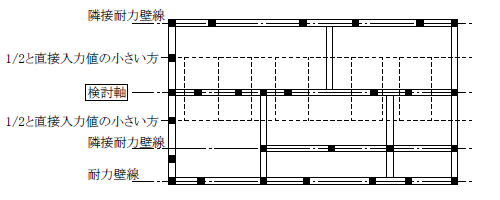

| 考慮する基礎範囲(mm) | 直交方向の基礎範囲を直接入力する場合にチェックし、値を入力します。 浮き上がりの検討を行い、GLより下の基礎重量を基礎浮き上がり抵抗力として考慮する場合に有効です。 基礎範囲は、直接入力した値と隣接耐力壁線までの1/2の距離の小さい方となります。 チェックしない場合は、隣接耐力壁線までの1/2の距離となります。 説明4.参照 |

隣接耐力壁線 までの1/2 |

説 明

説 明

[コンクリート設計基準強度]、[太物鉄筋種別]、 [太物の最小径]、[細物鉄筋種別]は、基礎の使用材料の指定になります。

[浮き上がりの検討]は、 「浮き上がりが発生するかどうか」と「浮き上がりが発生した箇所の基礎ばりの検討」を行います。

浮き上がりが発生するかどうかを判定する際の1階柱脚までの軸力は、固定荷重+地震用積載荷重の軸力を使用します。 積雪荷重は加算しません。GLより下の基礎重量の加算をする場合は、 基礎重量すべてを浮き上がり抵抗重量へ加算し、基礎ばり長期応力、基礎ばりの設計において、 GLより下の基礎重量を考慮した接地圧σeにより計算します。

したがって、【断面計算条件】の[基礎ばり]の「設計長期荷重にGLから上の基礎立上り部分の重量を含む」にチェックしない場合でも、 GLから上の基礎立上り部分の重量を含むとして計算します。GLより下の基礎重量を浮き上がり抵抗重量として考慮する範囲は以下となります。